En estos tiempos de inicio de la pandemia las imágenes se repiten a lo largo y ancho del planeta: soledad contundente en calles y avenidas, y con ella no es difícil imaginar el profundo y extendido silencio que ahora se aposenta sobre urbes y poblados. Es que las personas, con sus vehículos y cualquier indicio de actividad humana han encontrado un poderoso motivo para desalojar con urgencia los espacios públicos: una mortal y desconocida enfermedad con nombre tecnológico, COVID19. Huyendo a esa amenaza, en todo el mundo los humanos nos hemos resguardado en el refugio primordial desde siempre: el hogar, el espacio privado, primigenia protección desde los tiempos de las cavernas, los dinosaurios y demás bestias acechantes en las afueras. En esta ocasión, el depredador tiene nombre universal y un poder ilimitado para alcanzar a sus posibles víctimas; el hogar-cueva no basta a veces para impedir su ataque, pero con las recomendaciones difundidas se le puede contrarestar; la cuarentena obligada nos protege y encierra en la cueva.

En Caracas, nuestra ciudad, en estos días también el silencio rueda por las calles, casi se materializa en las sombras entretejidas que proyectan los árboles en las aceras, encajes prodigiosos y efímeros; solo hay que asomarse al balcón y ver la nueva trama negri-blanca del día. Pero el silencio también se aloja en muros y brocales, en la mata de mango que en su mudez antigua comienza a gestar cientos de racimos de la fruta esperada con ansias por el hambre que ronda sus progresos; no se sabe cuándo en esta pandemia aparecerán las bocas que se saciarán con su dulzura; en un mes puede ser, para mayo o tal vez junio se podrán escuchar los sonidos de los tiempos de esta fruta salvadora, de la gesta/ingesta del mango.

Justo en estos días, una bruma extraña navega sobre Caracas, torna grises las nubes, es una metáfora sobre la pandemia que también se cierne, oscura, a través de la urbe y sus habitantes. Y es que, de nuevo, el fuego se alimenta de nuestra montaña, el cerro el Ávila en su tormento anual: el maridaje del humo de los vehículos y el de los incendios allá arriba crea ese engendro climático que, sin embargo, denominamos con un bello nombre, la calima.

Mientras tanto también, entre los árboles se agudiza el llamado urgente de las chicharras, canto insistente de la nueva cotidianidad, parte de la cortina sonora de fondo en los hogares cercanos.

En estos primeros días de la pandemia en nuestra ciudad, casi no vemos cuerpos ni rostros, ni de los convocados al mango, ni de nadie, como no sea la esporádica presencia de alguien que acarrea alimentos, o de algún vecino llevado por las urgencias de su perro.

En esa soledad, es imposible apreciar el gesto que acompaña a las palabras, tampoco las acciones posibles que dejen rastros en el aire. En ese descorporeizar humano por la cuarentena, sobre todo en el silencio de la vecindad, en cada hogar urbano, y para más precisión, de viviendas de clase media, es el oído, es la audición la que registra la existencia del otro. Sonidos, sonidos de la más diversa naturaleza y procedencia, con todo el registro posible de decibeles e intenciones, desde la palabra sosegada en una conversación cotidiana, al grito iracundo en una discusión. También es posible escuchar a grupos, sobre todo de muy jóvenes, en una alegre rumba en cuarentena, o de familias completas, que comparten al mediodía la hechura y la ingesta de los alimentos. Quieras o no, eres partícipe de esas vidas, estamos imbricados con ellas, y no son tan ajenas como siempre se ha supuesto, menos con la vecindad de los edificios, y sobre todo, con los 10 centímetros de pared que aíslan aparentes soledades y que precariamente nos separan de los vecinos de al lado. No, no somos islas, las vidas de los otros nos llegan y tocan en sonidos cotidianos, rompen los límites aparentes de ese archipiélago de existencias.

Ah, pero allí están los tapa-oídos, o el recurso de encender el ventilador cuando queremos “aislarnos” un poco de esa convivencia obligada. Mientras tanto, en esta soledad sonora a que obliga la cuarentena, cada hora del día deja en el aire los registros de vidas personales con sus alegrías y sus dramas.

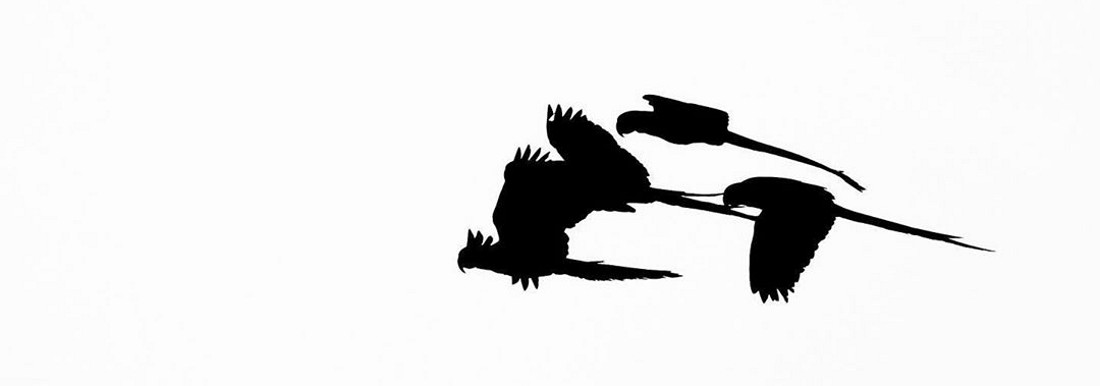

A las 7 a.m., el alarido de dolor de un vecino del edificio vecino al mío, rompe los últimos celajes del amanecer, logra espantar a las guacamayas. Pero es un tormento pre-pandemia el del vecino, varios meses dura su queja adolorida a alto volumen, insulta a veces a quién uno supone le cura, palabras malsonantes y comprensibles: así será su malestar que agobia a quien se lo alivia.

En ese mismo edificio una familia al completo, varios niños incluidos,, deja el éter con notas de una alegría de compartir todos los mediodías; desde lo que parece ser la cocina, hablan de ingredientes, van decidiendo uno a uno los sabores del condumio, jolgorio renovado día a día. No se sabe qué ocurre con la convivencia el resto de la jornada, solo queda el feliz registro de las 12 m.

En el edificio donde vivo, en el apartamento inmediatamente bajo el mío, justo cuando yo habito ese reino, la joven y reciente pareja (lo sabemos por la presentación pre-cuarentena en el ascensor), asume la cocina como el espacio para contrastar sus semejanzas y diferencias, que van descubriendo cada día; aún la rutina no ha creado patrones que los guíe sobre la naturaleza del otro, y así cada jornada se siente como un trepidante altibajo de amor y desamor, con palabras llevadas a los extremos, desde el halago amoroso al desconocimiento de su pareja: semejan ondas o frecuencias buscando alinearse; un hermoso, inocente ejercicio de conocimiento.

Ya en las inmediaciones de la urbanización, llegan los sonidos que buscan aliviar el encierro, propio o, más altruistamente, habría que ver, también el de los vecinos. La música, desde la más discreta, hasta la que no admite quien no la oiga; de uno de los balcones más lejanos imaginamos se asoma una figura femenina dominando desde la altura a su audiencia cautiva, elevando su voz de soprano, torrente sonoro que se despliega por varias cuadras.

Por las calles de Semana Santa, se escucharon las advocaciones a la fe en estos momentos difíciles; las figuras santas paseadas por sacerdotes para hacer llegar sus bendiciones de protección. En igual tono religioso, las llamadas a la misa desde alguna iglesia cercana, tal vez desde el templo de Santa Eduvigis o del de San Juan Bosco, llevan en viento ligero los sonidos del metal de las campanas, y uno se pregunta: ¿Quiénes van a misa en estos tiempos de pandemia? ¿Van con mascarillas y guantes? ¿El cura oficiante también lo hace, o le basta con las altas protecciones divinas? Las campanas llaman.

Y más allá del espacio vecinal real, el ámbito virtual de los habitantes se llena igualmente de palabras del más diverso tono y signo, escritas o en grabaciones, desde informaciones que atañen a la convivencia del municipio, que podrían llevar sosiego y tranquilidad para manejar estos días, hasta el desequilibrio en notas alarmistas y sin sentido altruista alguno. Pero también se escucha en un voice la denuncia en un chat a partir de lo que oye alguien en un apartamento cercano al suyo: hace mucho rato se escuchan gritos desesperados de una mujer joven; el vecino denunciante asume que sea maltrato familiar o de género. Y es que en el encierro se pueden llegar a desatar los demonios que maltratan y atormentan al otro, dicen las organizaciones que se ocupan de estos dramas familiares. Tiempos de pandemia, males de cuarentena.

¿Por quién doblan las campanas?

Pero no, no somos islas. Una situación límite para la humanidad como lo es esta pandemia nos involucra a todos, del hacer de unos depende la vida de los demás, de las acciones individuales de las personas dependerá que otros sobrevivan o no, de la conciencia radical que se tenga sobre ser parte indivisible de un todo mayor será posible que sobrevivamos los que hayan de hacerlo, ojalá entonces con una renovada mirada sobre la vida. En nuestro caso, en Venezuela, en Caracas, se cumple también esa certeza: las acciones individuales afectarán a los demás, guardar las protecciones personales es protegernos de vuelta.

No somos islas, seres humanos separados de los otros y de cualquier otra forma de vida que no sea la humana. Por estos días se dice en general, se especula en algunos casos, se constata en muchos otros, que el resto de seres vivos, la naturaleza animal o vegetal, lo que denominamos recursos naturales y el ambiente, se regeneran, se recuperan de la acción depredadora del ser humano sobre ella. En medio de la peste y las malas noticias asociadas a ella, alegra constatar la recuperación de especies animales o el regreso de algunas de ellas casi extintas, así como la disminución de factores contaminantes: tal es la acción del humano en su afán de expoliación de la tierra, que tiene como origen una consciencia separada del conjunto de la vida, una visión histórica antropocéntrica, el humano que domina y subyuga su medio.

Y sí, a uno le queda la esperanza que todo esto que ocurre, esta terrible enfermedad con su elevado saldo de muertes, no sea en vano, que como consecuencia positiva se acreciente la consciencia sobre el otro y la naturaleza, que nos asumamos parte de ese todo delicado y en equilibrio en sus orígenes. Uno con todo, partes todas imprescindibles para la sobrevivencia total de la vida.

Tal vez como efecto civilizatorio de esta pandemia, núcleos de personas en muchos países, en grado acumulativo que al final impacte a los políticos y agentes de cambio, descubramos y hagamos real que no estamos aislados, que solo la convivencia basada en el reconocimiento y respeto al otro y de toda forma de vida; que la solidaridad más allá de populismos de cualquier signo, podría llevarnos a más elevadas formas de vida, reconociéndonos parte de un gran todo, uno con todo, aunque suene utópico.

John Donne, poeta inglés del siglo XVII escribió este poema, que acerca a una visión unitaria de la vida: ¿Por quién doblan las campanas?

¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece?

¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla?

¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho tañe?

¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo?

Ningún hombre es una isla entera por sí mismo.

Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo.

Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia.

Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti.

Imagen de portada: Claudia González Avendaño

Fotografías de Claudia González Avendaño

Compartir: