Si hay una expresión superlativa de la guachafita venezolana es sin duda el Carnaval; tiempo de permisividad social y sexual desde tiempos remotos y cuyo origen se remonta a las raíces de la propia cultura europea precristiana, cuando junto a la finalización del invierno y la llegada de la primavera se realizaban festines y orgías que anunciaban la buena nueva sobre la madre tierra que se preparaba para engendrar sus frutos. Junto con el resurgir de la naturaleza que alegraba a los espíritus, los hombres se aprestaban para el tiempo de comienzo de las siembras que coinciden con la cuaresma cristiana, es decir, tiempo de trabajo, tiempo de siembra en los campos. Por supuesto, el carnaval es un aporte de la cultura hispánica al mestizaje venezolano. No sabemos con precisión cómo fueron sus comienzos en nuestro país pero con certeza llegaron con los españoles, sin embargo precozmente fueron condenados por la Iglesia, tal como nos lo transmiten algunos obispos como Diego de Baños y Sotomayor en el siglo XVII, Diego Antonio Diez Madroñero quién llego a suprimirlo, cambiándolo por el rosario en familia y las procesiones o Mariano Martí, ambos en el siglo XVIII. Carlos Duarte presume que la primera referencia sobre el carnaval popular aparece en los tiempos del obispo Fray Mauro de Tovar hacia 1640, cuando en el juicio que se le sigue a esta autoridad eclesiástica, un testigo afirma que durante el carnaval el mismo obispo lanzaba e intercambiaba frutas y agua en tono festivo con mujeres mulatas y mestizas en el interior del palacio arzobispal.

Los gobernadores de la Provincia de Caracas en los tiempos coloniales se quejaban de los problemas y conflictos surgidos por los juegos de carnaval. “A fines del siglo XVIII la tradición carnavalesca seguía vigente. Por esa razón, en 1790, el gobernador don Juan Guillelmi tomó ciertas previsiones. Dijo que aunque todos los años por el tiempo de Carnabal había hecho publicar vandos a fin de que no se jugara el que llaman de carnestolendas, con agua, ni con otros ingredientes o materias que puedan dañar a las gentes y que a pesar de ello había observado que sus órdenes no se cumplían con la devida puntualidad, en vista de la proximidad de las festividades dispuso que ninguna persona de cualquier estado, calidad o condición arrojara aguas ni otras materias e ingredientes de que son y puedan dañar a las gentes. Como castigo a los que infringieran esta disposición impuso una multa de seis pesos y ocho días de cárcel, o bien dos meses de trabajos en obras públicas” (Duarte, 2001, p. 274).

Casi todos los viejos cronistas condenan también el carnaval popular venezolano, como Depons, Núñez de Cáceres, Ker Porter o varios cronistas viajeros en el siglo XIX, quienes llegaron incluso a enclaustrarse en sus casas en este tiempo de relajo social para evitar ser mojado con aguas pútridas, almagre o azulillo y otras substancias tóxicas; o el Consejero Lisboa embajador de Brasil, pocos años después, que lo describe acremente, porque en esencia el carnaval popular nunca pasó de ser un “perverso juego de inmundicias” como decía Núñez de Cáceres, donde se equiparaban la joven recatada con la verdulera. Muchos hombres complicaron su vida por efecto de sus reacciones enardecidas al ser víctimas de ese carnaval. Desde el crapuloso gobernador Cañas y Merino, que violó a orillas de El Guaire y delante de sus amigos a una joven en 1714 porque se atrevió a ensuciarlo en plenas funciones de gobierno, o a John Lancaster en 1827, un militar inglés que peleó en la Independencia y que al ser embadurnado por una joven en una fiesta de carnaval en la casa del gobernador de Caracas Juan de Escalona, en respuesta la abofeteó en público por haberle ensuciado el uniforme de gala y luego, por su airada reacción, fue expulsado del país previa autorización de Bolívar que estaba en la ciudad en esos días y con la aprobación de Ker Porter, quien entonces era Cónsul de su Majestad Británica.

Nicanor Bolet Peraza escribe en febrero de 1872 una crónica sobre el carnaval popular llamada ¡Agua Va¡ narrando con lujo de detalles las batallas de agua sucia y azulillo que se escenificaban en Caracas en esa época. Concluye que “Por tres mortales días se entrega el buen pueblo de Caracas a esta vertiginosa diversión. Las escenas de negro humo se repiten a cada instante; los desafíos se multiplican, los asaltos dan horror, y un río de agua y almagre corre por las calles como la sangre de un combate universal. En estas treinta y seis horas de día y algunas más que el furor del juego roba a las sombras de la noche, no hay cuartel para nadie; es un diluvio de abajo a arriba; las conchas no dejan ojo sano; las jeringas no dejan nervio quieto; los amigos se desconocen, los amantes se tiran al codillo, y el agua llueve por todas partes como si en estos tres días la muerte tuviese gran número de pulmonías de encargo.

Y no obstante, Caracas se divierte con una avidez que raya en la locura” (Bolet Peraza, 1953, p. 84). Esa popularidad era inconveniente para las autoridades como le sucedió al Director de Sanidad Nacional de 1918, el doctor Chacín Itriago quien decretó la prohibición del juego con agua ese año aduciendo el riesgo de la Gripe Española, pero los mamadores de gallo de la época respondieron con una cuarteta irreverente que decía:

“Se vende un escaparate

Todo lleno de aserrín

Para jugar carnaval

Con la madre de Chacín”

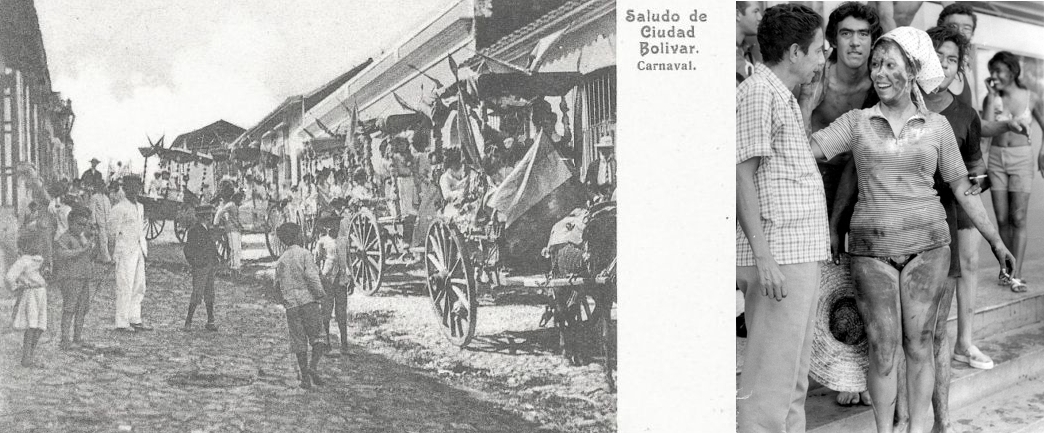

Guzmán Blanco (1829 – 1899), pretendió emular los carnavales populares franceses y trató de educar al pueblo en otro tipo de celebración que comenzó a coexistir con el tradicional carnaval popular nocivo. Existen desde entonces testimonios escritos y fotográficos que prueban esta afirmación. Esto viene a colación porque a partir de esa época se desarrolló la novedosa forma de celebración del carnaval popular, expresada en el surgimiento del desfile de carrozas, los templetes parroquiales que convocaban a la población local y entre los que se destacaron a comienzos del siglo XX los ubicados en las esquinas de Puente Yánes y La Romualda, sin embargo eran muy concurridos también los de la parroquia San José que se colocaban entre las esquinas de San Ramón y San Enrique y el de la parroquia San Juan que se instalaba en la Plaza de Capuchinos. En cada plaza de parroquia había templetes con música y bailes populares; mientras en los clubes como El Venezuela o El Paraíso se organizaban las fiestas de comparsas en donde muchachos y muchachas elegían un tema para disfrazarse en esos días y preparaban una apretada agenda de fiestas y bailes.

“Otro disfraz muy popular a comienzo del siglo fue el de La Negrita por la similitud con las empleadas domésticas. La máscara se hacía con una media porque era más fresca, guantes negros, medias negras y una indumentaria blanca que recordaba a los servicios de adentro”. “Hacia 1910 se prohibió que los hombres se disfrazaran de mujeres y las mujeres de hombres, debido a que hubo ciertos abusos cometidos por gente poco escrupulosa. Solamente se veía en la plaza a los homosexuales que, aprovechando el carnaval, se vestían de mujeres. Muchas veces con esa indumentaria eran conducidos a la policía entre protestas de sus compañeros no disfrazados” (Cortina, 2002, p. 102). Otros se disfrazaban de Dominó, con batolas y zapatos de mujer, que era muy frecuente y lo hacían para bailar rucaneao con hombres. Uno de los dichos más caraqueños de esos años fue “Bailo con vieja y guardo el secreto”, de manera de animar a las mujeres mayores a participar en el festín, garantizando su discreción y la privacidad de la señora.

Pero hacia los años 40, las fiestas organizadas en los clubes sociales, en los cabarets, en las salas de fiesta dieron paso a una nueva manera de diversión que permitía liberar y legitimar la guachafita criolla a partir del disfraz de mamarracho, una costumbre basada en el travestismo pagano, donde lo que parece, no es, y que devino en una institución que fueron Las Negritas que consiste en el ocultamiento de la identidad, mediante disfraces de las mujeres con un traje de mamarracho y una máscara de color negro para ocultar durante toda la noche el rostro de la portadora quien perturbaba a los hombres con su expresión: “¿A que no me conoces?”; y pasaba a llamarles por su nombre y a darle pistas de todas las cosas que sabía del intrigado individuo, que usualmente eran muchas. El hombre intentaba identificarla entre sus amigas y conocidas, pensando que la ocasión estaba mandada a hacer para una aventura casual. Ellas asistían solas o en grupo a clubes como el Casablanca, en la Avenida Andrés Bello, donde ahora funciona la Hermandad Gallega o el club Las Fuentes en esa urbanización anexa a El Paraíso, o en el Círculo Militar. También asistían a las salas de fiesta de hoteles como El Ávila o el Hotel Tamanaco donde su presencia era la verdadera atracción de la noche. Todas las sedes se peleaban por convocar a más y mejor público y para ello contrataban a las mejores orquestas y a los más solicitados cantantes de los años 50 y 60 en Latinoamérica. Allí bailaban, flirteaban o ingerían licor a la par de los hombres, incluso a veces iban con un interés deliberado por un galán en particular. Se confundían las solteras con las casadas, las prostitutas con las mujeres decentes, que iban de incógnito para vigilar al marido que estaba de parranda; coincidían las jóvenes con las mujeres maduras, incluso unos cuantos trasvertidos se hacían pasar por mujeres. Al final de la noche, el resultado del escarceo amoroso era imprevisible, pero siempre fue una gran puesta en escena para el amor público y furtivo. Además, en otros locales se mezcló la participación de las negritas con los espectáculos de bailes y música carioca propia de las carnestolendas. Incluso, salas de baile de excelente reputación, como lo fue El Hipocampo de los hermanos Salani comenzaron a incluir en los años siguientes tales espectáculos.

Las clases populares han sido muy proclives a participar en las festividades carnavalescas y a partir de la muerte del general Juan Vicente Gómez se transformó en costumbre la organización de tumultuosos y concurridos bailes en plazas y espacios públicos donde se participaba gratis o se pagaba un pequeño monto de dinero por la entrada.

Desafortunadamente la crónica del carnaval en Venezuela es una deuda que se tiene con la historia escrita del país que debe ser saldada. Hemos hecho esta acotación en aras de que así sea.

Bibliografía

Bolet Peraza, Nicanor: Selección literaria y periodística. Ediciones Línea Aeropostal Venezolana.

Cortina, Alfredo: Caracas, la ciudad que se nos fue. Los libros de El Nacional.

Duarte, Carlos: La vida cotidiana en Venezuela durante los Siglos XVII, XVIII y comienzos del siglo XIX. Fundación Cisneros.

Este texto fue publicado inicialmente en Crónicas de las mujeres que inquietan a los hombres, editado por Los libros de El Nacional (2012).

Fotografía de portada: Fotografía de Jorge Humberto Cárdenas / Archivo de Fotografía Urbana

Fotografías y documentos: Colección Nicomedes Febres Luces

Compartir: