‒¡Dame el empate! ‒le dije a quemarropa. Y se levantó de la silla, llamada por la urgencia de su ímpetu adolescente.

Enamorarse es un deslumbramiento de consecuencias difíciles. Uno se embebe de aquello que arrebata los sentidos, despertando la cola de un deseo indómito, de latigazos en las vísceras y gritos bajo la sangre. Es volver al estado primitivo de la esperanza: la ilusión, y descubrir, después del desastre causado, el mundo de falsas ideas, hermosamente estúpidas, que nos empuja de cabeza hacia el hambre de una piraña recién nacida.

Así describo mi estado de sobrevivencia, gracias a los años, la soledad y las sempiternas metidas de pata donde amplié mi capacidad de sufrir, quebrarme económicamente y mentir de la forma más deliciosa en esa impredecible, siempre nueva materia, como lo es el amor. ¿Qué sería de nosotros sin esa prostituta palabra?

Amor. Así se llamaba ella, la adolescente cuya belleza me hizo vivir mi primera derrota en campo de batalla.

—Hola, ¿vienes al rally? —pregunté, tratando de ir más allá de mi embobada mirada, luego de verla llegar al liceo.

—Sí, ¿cómo te llamas? —me respondió. Y celebrando el paso ofrecido por su voz de terciopelo virgen, le dije la mitad de mi nombre, pues, el trillar de mis dientes celebraba la pequeña victoria con una danza indomable— Yor, ¿y tú?

—Amor —contestó, en evidente tono extranjero al que mis oídos no prestaron la más mínima atención, pues, ¿qué mortal ha tenido el privilegio del amor hecho carne hablándote a la cara?

—¡A sus mesas, por favor! —exclama Berne, mi profesor de Educación Física, haciendo el llamado a los estudiantes a ocupar sus lugares junto al correspondiente contendor, para iniciar el rally de ajedrez, celebrado durante la semana aniversaria del liceo, previa al carnaval.

Acordamos usar máscaras, no sólo por motivos de las fiestas carnestolendas, sino para evitar sucumbir en el mundo facial del otro, tan lleno de gestos, mañas y tics, que resultan ansiosos a la hora de diseñar una estrategia. Particularmente me resultaba un juego exuberante descubrir bajo qué máscara estaba el rostro de Amor. Esa fue la primera jugada donde me sentí retado.

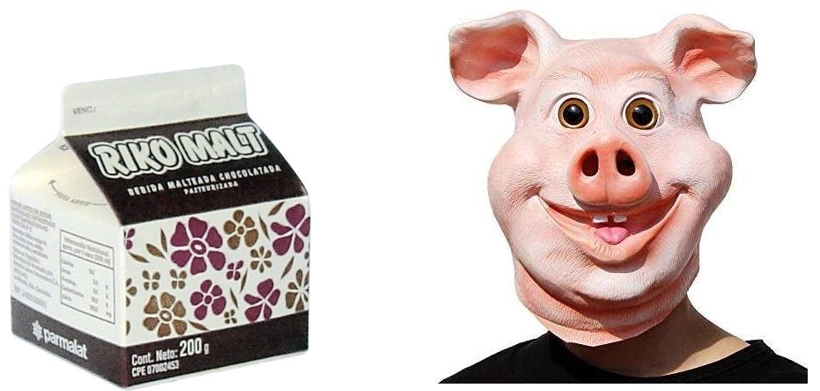

Suena el silbato que marca el inicio del rally. Mi primer contendor es Fernando, mejor conocido como “el gordo acuseta”. Casi nadie se salvaba de caer en la desgracia de su lengua chismosa, acusando de las peores bajezas a cuanto compañero no quisiera compartir con él la merienda. Era fantástico escuchar sus relatos delante de la maestra. Era ver la musa más terrible dictando la fiebre de su ira arrasadora. Imagen coronada en gloria al ver en dirección a tanto ser mezquino e inocente, bañado en lágrimas, sin fuerza alguna para contra-argumentar el testimonio encendido de Fernando. Él es el rey difamador del liceo y hace gala de su don más cruel, sin la más mínima piedad. Luce una máscara de cerdo.

—¿Qué traes en el bolso?

—Par de arepas con queso, aguacate, huevo frito… y un litro de Riko Malt.

—¿Quieres ganar?

—¿Tú qué crees?

—Dame esa bomba.

—Ok. ¿Y cómo hacemos con el juego?

—Jaque a la Reina, chamo.

—¿Así de rápido?

—¿Cuál es el peo?

—Aquí todo el mundo sabe que eres tremendo jugador, pana.

—Y lambucio también. ¡Plomo!

—¿Cómo te doy la cuestión?

—Pasa el bolso por debajo de la mesa y listo.

—Hay mucha gente observando.

—Sí eres cagueta, pana. Haz lo que te estoy diciendo, ¿o quieres que te meta senda pela en el tablero?

—No, no. Pero…

—Pero nada, chico. Tú lo que quieres es llegar a la final para coronar con la gringa. Y yo comerme ese par de arepas con Riko Malt. Así que…

Fernando mueve las piezas del tablero, dictando mis movimientos en susurros y mañosas claves de jugador corrupto. Y en menos de cinco minutos toca el timbre que marca fin al juego, gritando: ¡Jaque a la Reina! Lanzo el bolso por debajo de la mesa, él lo toma haciendo una finta con los pies, enviando el bolso directamente a sus manos hambrientas. Llega la profe Dalia, la de matemáticas, en su irreductible rol de juez preliminar, revisa el tablero con acuciosa desconfianza. Mira de manera quemante los ojos de Fernando, indagando alguna sombra de fechoría propia de estos rallyes entre compañeros de clase. Se acerca y lo mira desde los pies, en frontal y ascendente intimidación. Acerca su rostro al de Fernando, este retrocede y cae al suelo. Yo estoy con el corazón galopando, a punto de gritar que hubo trampa. Ella se agacha y le dice:

—Jaque mate, ¿ok?

Fernando, tembloroso y sudado, afirma con su rostro, y siente cómo la vida vuelve a su cuerpo. Una vida celebratoria, plena en arepas, Riko Malt y largas horas en el baño, tratando de hacer las paces con su estómago, vaciando algún lugar para seguir tragando sin miedo ni culpa.

Yo respiro. Le doy la mano a Fernando, ayudándole a levantarse del suelo. Sonríe. Una sonrisa despiadada, propia de quien ha logrado una sádica hazaña reafirmando su poder.

—Excelente negocio, chamito. Éxitos en la batalla.

Y se va, en la certeza de un estómago feliz en su hazaña triunfal. Sigo en rally. El profe Berne me pide esperar sentado en una de las banquetas, mientras surge mi próximo juego. Un perfume indecible precede la presencia de quien anima mi obligada victoria: Amor. La veo venir, flotando en la belleza inocente de su perfume, sonriendo, en clara dirección hacia mí. “¿Viene hacia mí?”, me pregunto anonadado. “No hará falta jugar más. Le digo de una que me gusta, y listo. Es clara su empatía conmigo, nada puede salir mal”, pienso. Mientras ella se acerca más, me ahogo de palabras en la garganta; sudo, tiemblo, río nerviosamente, termina de llegar y pregunta:

—¿Sabes dónde queda el baño? —mi risa temblorosa se transforma en un iceberg.

—Piso 2, a la derecha, final del pasillo —le digo congelado de asombro.

—Gracias —responde— y se aleja en la urgencia de su necesidad cosmética, fisiológica o quién sabe cual, dejando la mía hecha pedazos.

—Próximos jugadores a sus mesas —anuncia el profe Berne.

Me levanto, con el sabor de quien ve sus expectativas rodar por el suelo. Llego a la mesa, me siento ignorando la presencia de mi contendora: Laurita Jiménez, mejor conocida como cara de crimen. Laurita vivía con la expresión de quien comete un asesinato y es descubierta en flagrante. Un susto tenaz, de venas artríticas y ojos saltones, clamando piedad a todos los santos, es imposible disimular bajo un antifaz de gata.

—Hola.

—Hola Lau.

—¿Nervioso?

—No. ¿Y tú?

—Algo.

—Supe lo de tu papá. Lo siento.

Laura guarda silencio. Sus ojos tiemblan. Brillan inusitadamente, dibujando lágrimas al borde de un ataque de llanto. Su boca se abre y se cierra, involuntariamente. La tristeza oxigena su fuerza para la inminente crisis. Las mejillas enrojecidas, el mentón entre la tensión y la relajación. “¿Qué carajo hice?”, digo, en el solidario vicio de esos años jovencitos: sentirme culpable. Las lágrimas ruedan por las mejillas de Laura. Trato de consolar torpemente su dolor. Y es que la muerte de un padre, trágicamente atropellado mientras salía de un hotel ‒en evidente acto de infidelidad‒ no se supera de un día para otro. Yo, en mi necia terquedad políticamente correcta, trato de ser solidario con palabras inútiles:

—Laurita, tu papá era un buen hombre. Alguien justo, incapaz de cometer ninguna maldad contra nadie. Don Raúl era un alma bondadosa, propia de los hombres que viven santamente. Muchas fueron las veces que sus palabras me orientaron. Mucho más su ejemplo de buen padre, excelente esposo, hijo sin igual. Un extraordinario profesional que…

—¡Cállate! ¡Cállate de una vez! —Laura pasa de la tristeza a la rabia. Se levanta, manda al suelo el tablero, repta por encima de la mesa y lanza sus brazos sobre mi cuello para ahorcarme gritándome con voz fiera:

—¿Qué vas a saber tú de mi papá, hijo de puta? ¿Qué cosas dices sin saber, bocón? Gracias a Dios que ese maldito está muerto. Poco le valió que lo atropellaran. Una aplanadora debió acabar con su vida y dejarlo como lo que siempre fue: una basura. Ojalá no tenga el perdón de Dios por montarle cachos a mi mamá que sufre y llora por él…

Todos voltean a vernos. Se levantan, se acercan, otros ríen y gritan consignas, como si se tratara de una pelea de boxeo:

—¡Dale Laura! ¡Dale! ¡No te dejes joder! —Llega el profesor Berne, toma a Laura por la cintura, la hala y arranca su presencia sobre mí, dejando en mi cuello la estampa de sus uñas en un rasguño de loba enajenada.

—¡Verga! Dice alguien desde el asombro. El rasguño empezaba en el pabellón de la oreja izquierda y se extendía hasta el pecho. Laurita había dejado de ser una gatica para transformarse en una tigra. La camisa rasgada y bañada en sangre era el toque dramático del rally, que apenas iba por la mitad.

—¡Hijo, vamos a enfermería! —dice la profesora Rosa María, mejor conocida como “la teacher”, mi profe de inglés. Se destacaba por un carácter servicial químicamente puro. Ella se decantaba en cariños con todos sus estudiantes. Una suerte de milagro afectivo en masa sucedía cada mañana al llegar al liceo, al pronunciar las palabras mágicas, donde una estampida de estudiantes se abalanzaba sobre ella, decantados en amor y locura: “Hello people!” Y se hacía el milagro de ser felices a las siete de la mañana.—¡Estás sangrando!

—Tranquila, teacher. No pasa nada.

—What? No, no, no… ¡Vamos a la enfermería ya!

—Teacher, si voy a la enfermería me descalifican del rally.

—Oh my God! Are you crazy?

—Yes!

—Ya va, espera un momento.

La teacher va hacia el centro del patio y dice su acostumbrado grito de guerra “Hello people!”, captando ipso facto la atención de la multitud. Y agrega: “Niñitos, voy a la enfermería con Ramírez. Vamos a parar un ratito el rally. ¿Ok? Sean pacientes y no se comporten como verdaderos bad boys. ¡Besitos para todos! ¡Vamos Ramírez!”, me dice, mientras se acerca y me toma del brazo. Me pregunto ¿qué clase de obstinación gozosa gobernaba el corazón de la teacher, que aún delante de la sangre conservaba su alegría intacta? La calidez de su mano llevando mi brazo, su tierna mirada, el maternal perfume de su piel; eran la verdadera presencia del amor. ¿Es así como se siente amar?, me pregunto conmovido ante la humanidad de mi teacher.

Llegamos a la enfermería. Nos recibe Joaquín, un enfermero portugués con más de veinte años en el liceo. Sordo, de sonrisa inquebrantable. Tal vez el mejor enfermero que he conocido en mi vida. Su sentido de servicio es místico. Cuidaba cada detalle al momento de tratar con un paciente, como si se tratara de un ritual donde no caben la prisa ni la tosquedad, solo el silencio y la calma. Es que uno veía a Joaquín y entraba en una especie de trance, entre el sosiego y la alegría. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo vivir desde semejante paz? Nada lo alteraba. Tuve que jugarle ciertas bromas para probar la terca santidad de sus actos. Y ni se inmutaba, solo sonreía.

—Mira Joaco, ¿tú crees que ese rasguño lo hizo una niña? —Joaquín la observa y sonríe.

—¡Imposible! Es que Lau lo ha pasado duro con lo de sus padres. Nada fácil tener que estar entre los dos, en una situación de infidelidad —Joaquín toma el alcohol y las gasas. Sonríe.

—Yo tengo 30 años de casada. ¡Y las situaciones que he vivido han sido bien difíciles! Pero salimos adelante, con fe y coraje, creyendo el uno en el otro —Joaquín trae el algodón, con la sonrisa intacta—.Yo no sé si tienes novia, esposa… o novio, Joaquín. Nunca se sabe. El mundo ha cambiado muchísimo. Ya las relaciones no son como antes. Las parejas no se dan tiempo de conocerse, de ser amigos, no. ¡Todo empieza y termina en la cama! For Jesus!

Joaquín me desinfecta los rasguños, yo me estremezco. Él sonríe.

—Claro, no es que la cama no importe. No, no quiero decir eso. Es que está sobrevalorada. Se confía mucho en los genitales. Y si las pelotas y pepitas no tienen alma, no hay nada. Somos, pues, una carnicería: tres quilos de senos, cinco de nalga, sí, y quinientos gramos de vagina, todo para llevar. ¡Bendito sea! ¿Será posible tanta desmesura? Yo creo que…

Cansado del monólogo de la teacher, la interrumpo:

—Teacher, ¿no sé da cuenta que Joaquín es sordo? —la teacher me observa desde su amor devoto, sonríe, cruza sus brazos uniendo las manos en un claro gesto de paz. Y me dice, silenciando mi arrogancia:

—Hijo, Joaquín escucha con el corazón.

Joaquín nos observa sonriente, desde su corazón-oído que habla una lengua inédita y sin embargo antigua, escuchando a la perfección lo dicho por la teacher. De pronto, un perfume invade el espacio. La sutil presencia de su aroma nos obliga a todos a voltear.

—¡Es amor! —dice la teacher.

Sí, eran ella y su anticipada belleza en un perfume que desata la alegría de todos. ¿Qué es el amor?, me pregunto, preso de un exceso de sensaciones, imágenes y pensamientos, porque el deseo se me hace violencia, un relámpago extraordinariamente nítido que vive con furia de la piel hacia dentro cada vez que Amor aparece. La teacher la recibe en la comunión de un abrazo entrañable, colmado en amor, qué paradoja. Y entreabre el misterio de quién era ella y qué hacía entre nosotros. Yo la escucho convertido en oído unánime.

—¡Les presento a Amor! Ella es estadounidense. Está aquí en un programa de intercambio estudiantil de la Embajada Norteamericana. Y vino a hablarnos de su misión.

¿Norteamericana? ¿Misión? ¿Delante de quién estoy? Mi mente se enfrenta con su primer obstáculo real: la fugacidad. E inmediatamente me veo abrazado por la ansiedad, fraguando cualquier estrategia que retuviese a Amor en el liceo. La adolescencia es propicia para no ver lo real y emprender la aventura, el reto que la fantasía va dictando al deseo.

—Teacher, el profesor Berne le manda a decir que si están listos para volver al rally.

—Sí mi vida, vamos de una vez. Gracias Joaco, eres una maravilla. Vamos hijo, mira que estás a una partida para jugar la final.

—Yo también, teacher —dice Amor.

Me levanto, le doy un abrazo a Joaquín, quien al despedirse hace el gesto de chocar ambos dedos índices, dejando en evidencia mi pueril enamoramiento. Nos reímos y bajamos nuevamente al patio a continuar el rally.

Amor y la teacher van entretenidas hablando en inglés. Yo solo observo. El amor en dos caras diferentes. El amor ahí, tan vivo y palpitante. Llegamos al patio. El profe Berne revisa mis heridas, me da el espaldarazo e invita a jugar la semifinal, nada más y nada menos que con Juan Ramón Castro, mejor conocido como “Cara de crimen” y mi peor enemigo, además de ser el mejor jugador de ajedrez. Lo primero que hace al verme es sonreír y bajar lentamente su máscara de calavera, es un maestro del cinismo.

—Bienvenido al mundo Disney —me dice.

—Gracias, Minnie.

—No te la des de vacilador conmigo. Sabes que hasta aquí llegas.

—¡Ja!

—Ríe todo lo que quieras. Pero no vas a jugar la final. Eso lo haremos ella y yo. Sí, Amor. La que te gusta. ¿O crees que no me doy cuenta? Te veo, chamo. Yo siempre te veo. Siempre inventando una vaina para sobresalir. Como tu invento de jugar ajedrez, cuando eres un verdadero mediocre. No sé cómo hiciste. Pero te digo: despídete de tu suerte. Hasta aquí te acompaña.

—¿Qué? ¿Te gusta la carajita?

—Para nada. Me gusta humillarte.

—Entonces, te gusto yo. Qué bien.

—Aquí la única mariquita eres tú.

—No parece. ¿Qué quieres?

—Cagarte tu plan con la gringa.

—¿Cuál plan? No lo hay. Ella está aquí de paso y dudo que se fije en mí solo por ganar una partida de ajedrez.

—No vengas con tu labia. Lo sé todo.

—A ver, te escucho.

—Quien gane el Rally, participará de la misión de Amor con la Embajada Norteamericana. No hay mejor experiencia para estar cerca de esa catira.

—¿Y de qué trata esa misión?

—No te diré. Te tocará saberlo en tu rol de perdedor.

—No niego que seas el mejor jugador de ajedrez del liceo, pero, ¿quién te dijo que ganarás?

—Luces muy seguro. Pero estás jodido.

—No. Por primera vez el jodido serás tú.

—Sorpréndeme, nena.

—Sé que tú y Luis Guillermo están empatados.

El silencio de Juan Ramón hacía honor a su apellido, lo castraba. El temblor de su mirada se debatía entre el miedo y la compulsión, a punto de venir por mí y reventarme la cara. Pero no, Juan Ramón estaba desnudo delante de mí. Él, el azote de los débiles. Él, el monstruo sagrado del acoso. Él, el capitán del equipo de fútbol. Él, que se sabía sorprendido por su víctima.

—¿Cómo lo sabes?

—La lengua de tu novio no sabe cuándo parar.

—¿Qué?

—Que lo cantó todo, chico.

—¿Cómo?

—Recuerdas que Luis Guillermo raspó materia pendiente, ¿cierto?

—Sí.

—Y le tocaba repetir todo el año, con esa materia.

—Sí.

—Pues, lo rasparon.

—¡Mentira! Él pasó esa vaina.

—Luego de mi ayuda.

—¿Qué hiciste?

—Lo vi llorando luego de revisar en cartelera su nota. Me acerqué. Le pregunté qué le pasaba. Me contó. Ofrecí ayudarlo con el profe de Castellano. Y lo hice. Salvo por un detalle.

—¿Cuál?

—El profesor Sosa es Testigo de Jehová y me dijo, luego de yo pedirle que ayudara al Luis Guillermo, que él no ayudaba a maricos.

—¡Hijoeputa!

—Pero como el morbo no distingue la religión de nadie. Él me dijo que lo ayudaba a cambio de…

—¿De qué?

—De admitir ante él y ante mí que era homosexual.

—¿Quéee?

—Y lo hizo. El drama de Luis Guillermo fue tan perfecto, que tu nombre rodó por el suelo del salón.

—Me estás cayendo coba.

—No. Ve y pregúntale a Luis Guillermo. Ve y hazlo ahora.

Juan Ramón era una bomba emocional. Temblaba, sudaba. Su mirada era desorientación total. Se debatía. Sí, lo admito, era una deliciosa venganza luego de años de violencia. Era hacer justicia, librar por todos. Esos todos maltratados por Juan Ramón, vencido por su propio temor. Miedo que pude comprender con el pasar de los años. Juan Ramón se levanta de la mesa. Su mirada perdida tiene un último momento de razón.

—Si me paro de aquí me descalifican.

—Así es.

Y luego de un largo silencio, de cobrar fuerzas y pararse firme en su decisión, Juan Ramón se aparta de la mesa y comienza a gritar, avanzando por todo el liceo.

—¡Soy marico! ¡Luis Guillermo es mi novio! ¡Soy marico! ¡Luis Guillermo es mi novio!

El profesor Berne le pregunta qué le pasa. Juan Ramón sigue gritando. La profesora Dalia intenta agarrarlo, no puede. Juan Ramón sacude su brazo. Lo mismo con la teacher, algunos compañeros y secuaces. Hasta que echa a llorar y correr, saliendo del liceo. La teacher corre tras él llamándolo. La profesora Dalia apaga el bochinche tras los gritos de Juan Ramón. El profesor Berne viene a mí, interrogándome:

—¿Qué pasó entre tú y Juan Ramón?

—Nada.

—Yo los vi hablando bastante y por largo tiempo.

—Sí.

—¿Entonces?

—Bueno, él se sentía confundido y comenzó a hablar, confesando su situación.

—¿Y?

—Me dijo que gritaría lo que sentía. Que el amor era libre y…

—¿Ese muchacho hablando del amor y la libertad?

—Sí.

—¡Bendito sea Dios!

El profesor Berne se levanta confundido y acompaña a la profesora Dalia a terminar de poner orden en el liceo. Yo me debato entre la culpa y el goce, sabiendo que lo sucedido traerá sus consecuencias. Y al final del patio está Amor, inmensa, jubilosa en el momento exacto de gritar “¡Jaque mate!”, confirmando nuestro encuentro, cara a cara, en la final. Y la culpa se hace polvo para dar paso a una alegría inédita: estar ilusionado. Antes de iniciar el juego final, hay un receso de quince minutos. Es el momento perfecto para acercarme y hablar con Amor. Pero una voz inesperada me detiene.

—¿Adónde vas?

Es la profesora Dalia. Nos da clases de Formación Familiar y Ciudadana, Instrucción Pre Militar y Filosofía. Es una extraña combinación de intelectual, con bríos castrenses y remanentes místicos. Dice todo con la mirada, más penetrante que un rayo atravesando la tierra. Su severidad la precedía. Ningún estudiante se atrevía a llegar tarde, copiarse, o quedarse callado ante una pregunta suya. Era solterona. Unos decían que vivía sola y coleccionaba gatos disecados. Otros, que era amante del profesor Berne. No faltaba quien tuviera fantasías con ella, imaginando un ajuar de sádica bajo su impecable traje tailleur. Y es que la profesora Dalia tenía un cuerpo firme y voluptuoso, que generaba miedo en unos y, en otros, súbitas fugas a los baños en la urgencia de liberar el deseo al alcance de la mano. Más de uno aseguraba haber estado con ella en la intimidad, en su gusto por iniciar jóvenes en la vida sexual. Pero no existían pruebas de ello. Solo un rumor a voces, sostenido por la envidia de profesoras gordas, viejas y resentidas. Esa tarde se acerca a mí, con su pregunta quemante:

—¿Adónde vas?

—Al baño, profe.

—¿Qué le hiciste a Juan Ramón?

—Nada.

—Nadie reacciona así de la nada. Dime, ¿qué le hiciste?

El terror se posesiona de mi cuerpo. El aire no pasa por mi garganta. Sudo frío. Las manos me tiemblan. “Me descubrieron, estoy jodido”, pienso. Es evidente mi torpeza en el ajedrez, además de los caminos verdes y la buena suerte que tuve para llegar a la final. La profesora Dalia se acerca, me toma fuerte del hombro y me susurra al oído:

—¡Te felicito!

Estremecido por semejante encandilamiento, el miedo se fuga. La electricidad de ese susurro-confesión, me devuelve el alma. La más dura de todas susurraba en mi oído la celebración de mi pequeña victoria. Perplejo, volteo el rostro y la miro. Solo alcanzo a decirle gracias. El cuerpo no da para más. Mi musculatura se derrite por la fuerza de esa voz de serpiente-loba. Luego, la profesora Dalia me toma por los hombros y, mirándome fijamente a los ojos, me dice:

—Ese niñito es un hijo de puta. No te imaginas las veces que he fantaseado verlo así, en el límite de su propia repugnancia, hecho pedazos. ¡Ah! Gracias por tan magnífica venganza, por vengar a muchos que hemos querido matarlo… ¡Dios! ¡Qué bien se siente!

La profesora Dalia empieza a reír. Su risa retumba en los rostros de todos los presentes, perplejos de verla tan feliz. Yo no salgo del asombro. Soy testigo de un verdadero triunfo de la justicia, del honor y la libertad. Su risa colma el aire de la mañana, alborotando el canto de las guacamayas, enajenando la mirada envidiosa de las profesoras, volviendo la esperanza a los estudiantes que la pensaron un monstruo. Y antes de apartarse de mi cuerpo, corona la tarde con la siguiente propuesta obligatoria:

—No te vayas después del rally. Necesito que me ayudes a pasar las notas de algunos exámenes, en mi casa.

Quedo helado. En la nitidez de una sensación indescriptible. Como quien contempla la aparición de un demonio hermoso que genera más deseo que devoción. Ella me suelta, da media vuelta. Saca un pito del bolsillo de su blusa, lo lleva a la boca y pita fuerte, despertando a todos y cada uno del asombro al verla humanizada. Luego, grita con fuerza:

—¡Juguemos la final del rally!

Los estudiantes corren y rodean la mesa donde Amor está sentada, esperándome con el resplandor de su sonrisa hipnótica. Me voy acercando lentamente, como quien camina hacia un duelo dictado por la emoción: el amor. ¿Cómo enfrentar la desgracia del ridículo, sino con buena cara? Aquí todo el mundo sabe que soy un fraude en el ajedrez. Pero nunca, jamás y nunca, alguien empequeñecido por los retos de la vida. Todo por verla de cerca y detallar el azul terrible de su mirada inocente, tras su máscara de conejita infame. Yo y mi máscara de vaquero. Yo y mi optimismo crónico. Yo y el tenaz barranco de mis vísceras enajenadas. Me siento, nos miramos, sonreímos. Un coro de máscaras nos observan: Batman, hadas madrinas, dragones y la infalible máscara de la muerte presagiando el desastre.

—¿Jugamos?—dice ella.

—Antes dime algo.

—¿Sí?

—¿Eres real?

—¿Cómo?

—Tu belleza es tan exacta, que temo seas de otro planeta.

Amor ríe tímida.

—Adulador.

—¿Cómo se llama el lugar de dónde vienes?

—Venus. Por algo soy Amor.

—¡Dios!

—¿Y tú, vaquero?

—Yo vengo de la estrella que fundió su brillo para crear el azul de tus ojos.

—¡Wao! ¡Eres poeta!

—A veces.

—Debes ser un peligro con las palabras.

—¿Tú crees?

—Sí. Aunque no más que yo.

—Sorpréndeme.

Amor se levanta y acerca su silla, sentándose a mi lado. Nos vemos entre las máscaras con mirada cómplice y me pide que acerque mi oído a su pecho. Y con la ternura más terrible, intenta cantar, pero en vez de canto, escupió en mi oído. El liceo estalla en risas y burlas. Amor toma su silla y vuelve a su lugar, abriendo paso a un rostro más terrible. Yo limpio el escupitajo y lo huelo.

—¿A qué te huele? —pregunta.

—A Guanabana.

—What?

—Eso, sorpresa pura.

—Oh, my God!

—Yeah!

—¿Jugamos?

—¿Tengo otra opción?

—Deja que la suerte te lo diga.

Mi mente dudosa y rebelde, no tiene relación alguna con mis manos. Y ante semejante sentencia, no tengo más opción que mover un peón, mi primera jugada en el rally. Así empiezo a moverme, según el amor me invita a su reino: como un peón. Amor mueve sus piezas con maestría y una fluidez atemorizante. Yo sobrevivo, literalmente, ahogado por su velocidad. El oxígeno de mis jugadas procede de Ernesto Marín, un verdadero maestro del ajedrez, que por un castigo de sus padres (Ernesto sustituyó el almidón líquido con el que su mamá planchada las camisas de su esposo por su orina) no pudo competir. Así estamos durante una hora, en una terapia de shock contra el ego de cada uno, donde vamos apagando el juvenil brillo de nuestra mirada amorosa, por la voracidad de una competencia a muerte. Ella, tan acostumbrada a las medallas y los trofeos. Yo, firme en mi récord de fracasos. La vehemencia en las jugadas de Amor es propio de quienes viven acostumbrados al brillo de los triunfos. Quien hace minutos se mostraba inmensa en su ego leonino, se empequeñece ante el verdadero milagro que sucede esa tarde: estoy jugando al ajedrez, desde la trampa hacia la libertad. Producto del reto no veo ni escucho más a Ernesto, me permito fluir en mi inseguridad, hacer de ella mi verdadero mérito: sacar desde el fondo de mis torpezas, un espíritu lógico que me lleva a gritar desgarrado: “¡Jaque a la Reina!”.

El liceo se viene abajo. Todo en algarabía. Amor está desconcertada. No comprende lo sucedido. Yo menos. Fui guiado y protegido por la intuición. Estoy a tope. La alegría, el temblor, el grito del triunfador estremeciendo mis vísceras. El dulce néctar de la victoria, al fin.

Amor, resignada, se quita la máscara. Su rostro cabizbajo y cabello alborotado son la viva estampa de la melancolía. La observo con el rostro hinchado de promesas. Sin embargo, cierta tristeza se va moviendo en mí al verla confundida. De pronto, Amor alza su mirada y me pregunta con voz lastimera:

—¿Qué quieres de mí?

El momento más esperado había llegado de su propia boca. Yo, que fui a dar lástima a un rally de ajedrez, termino deslumbrado por una gringa de visita en el colegio. Y ahí estoy, frágil, en la desnudez de su pregunta. Era el momento de responder, desde ese aire triunfal, con la mayor fuerza posible:

—¡Dame el empate!

Y un silencio se apodera del espacio, dejando fríos a estudiantes, profesores y obreros presentes.

—¿Qué?

—¡Dame el empate!

—¿Estás seguro?

—Absolutamente.

—No lo puedo creer.

—Créelo.

—Necesito confirmarlo.

—¿Qué quieres que haga?

—Levántate y dilo en voz alta.

Y así lo hago. Necesité el peso de tanta humillación sobre mi cuerpo, tantos no, desplantes y soberbias cachetadas, para decir nítido:

—¡Dame el empate!

Le digo a quemarropa. Y se levanta de la silla, en la urgencia de su ímpetu adolescente. Un rumor a voces dice que estoy loco, que no sé lo que hago. Por primera vez en mi vida tomo una decisión sin la influencia de nadie. “Es así como se siente ser libre”, digo. Y en esa sensación veo venir a Amor con el profesor Berne y la profesora Dalia. Ambos profesores lucen desconcertados, en contraste con Amor, cuya alegría no cabe en su cuerpo. El profesor Berne me interroga con sorpresa:

—¿Estás seguro de lo que decidiste?

—Totalmente profe.

—¿No te parece precipitado?

—¡No!

—Piénsalo, por favor.

—No hay nada que pensar, profe. Mi decisión está tomada.

—¿Estás de acuerdo, Amor?

—Absolutamente profesor.

—Bueno, si es así, nada puede hacerse. Procede Dalia.

—¡Inmediatamente!

—¿Procede Dalia?

¿Tanto formalismo para ser novio de una chama?, me pregunto internamente extrañado. Mientras Amor no para de sonreír y celebrar. La profesora Dalia toma un parlante, se dirige al centro del patio, y cual maestra de ceremonias, anuncia lo siguiente:

—¡Final de juego! ¡Se declara empate! ¡Se cierra el rally sin ganador absoluto!

La realidad no tarda en hacerme sentir su peso. La gringa entendió literalmente un empate en el juego, nunca ser novios. Quedo enmudecido. Amor ríe, baila. Los estudiantes lanzan sus máscaras sobre mí. La profesora Dalia me mira sin pudor, el profesor Berne me dice “pendejo” entre dientes. Joaquín sonríe desde el balcón de la enfermería. La mayoría me pita. Ah, el amor, tan real y lapidario, no tarda en ponerme los pies en la tierra. Lo peor es cuando el profesor Berne me hace saber qué había perdido, al declarar empate en el rally: un curso de verano en la mejor escuela de ajedrez en los Estados Unidos. Esa era la misión de Amor: buscar talentos y promocionarlos desde el intercambio estudiantil. La sensación de vacío es absoluta. Todo vuelve a su normalidad. La derrota aún es parte de mi vida y ella sabe arraigarme a la desgracia. Es cierto aquello dicho por Rilke: “la belleza es el primer grado de lo terrible”.

Mi optimismo crónico me hace sentir, con ciega convicción, lo contrario. Peligrosa interpretación que me estrella contra la vida. Así tomo mi bolso y salgo del liceo, con las distintas máscaras y rostros del amor a cuestas: el amor devoto de la teacher, el amor paciente de Joaquín, el fuerte amor de la profesora Dalia, el amor solidario del profesor Berne. El amor cómplice de mi amigo Ernesto. El amor fugaz de la gringa, Amor. Y todas las máscaras que me rodearon esa mañana: de la gula a la violencia, del sadismo al delirio, de la ilusión del pícaro enamorado, a la derrota de un vaquero, sin más amor que la posibilidad de una vida que comienza, una vida jovencita donde es válido decir mañana, tal vez lo vuelva a intentar mañana.

Yorgenis Ramírez Martínez

Imagen de portada: peones de ajedrez. Imagen de dominio público.

Imágenes de ilustración de dominio público seleccionadas por el autor y por el editor.

Compartir: