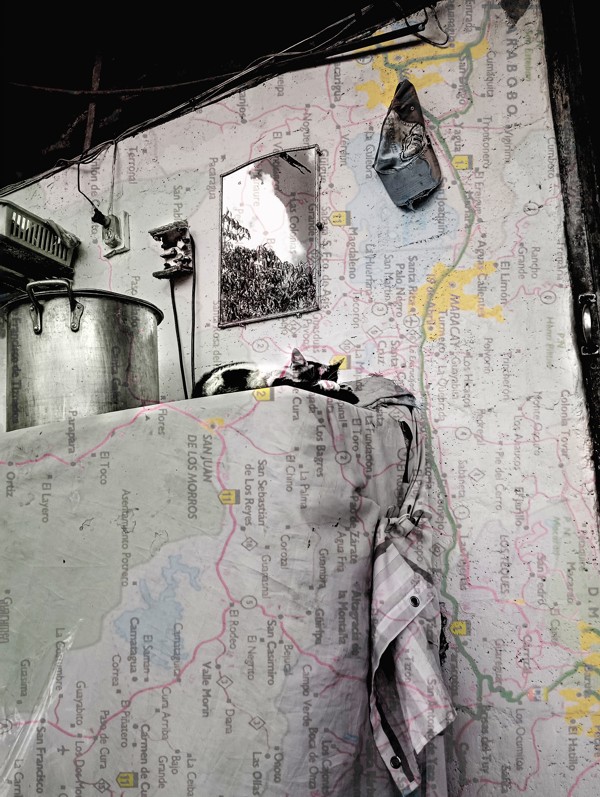

Un viernes por la tarde, al salir del trabajo, Amalio le dice a Gladys, su pareja, que quiere salir de la ciudad. ¿El destino? Un pequeño terreno entre Cagua y Villa de Cura, en los valles de Aragua, propiedad de una hermana de ella. Este tipo de salidas no era raro: Amalio, nacido en San Casimiro, siempre gustó de los espacios rurales y de la naturaleza. Todas cosas para las que Gladys no estaba preparada, pero que aguantaba con firmeza.

Ella es egresada de bibliotecología y archivología de la UCV. Él, quien es unos pocos años mayor, es egresado de educación de la misma casa de estudios y tiene un matrimonio previo con tres hijas.

Ambos trabajan para el Ministerio de Educación Superior: Gladys lleva la biblioteca de la OPSU (Oficina de Programación del Sector Universitario), Amalio lleva la prueba de ingreso a las universidades. Se conocieron en el trabajo.

Ella, la niña bien, enamorada del aventurero. Son muchos los viajes al interior de Venezuela que hicieron a lo largo de los años; unos por trabajo, muchos otros por placer. Placer de él por viajar en carro, placer de ella por acompañarlo.

Salieron de la oficina y pasaron rápidamente por el apartamento en El Rosal, armaron un pequeño morral con lo necesario para una noche y avisaron a la hermana de Gladys. No había problema, solo debían ir por las llaves en su casa en Maracay.

Un breve cambio de ropa por algo más cómodo que traje y tacones, unos pocos víveres, sus documentos personales, ron y una hamaca, y salieron rumbo a Maracay por la autopista panamericana.

Pasar por Maracay, tomar las llaves y seguir rumbo a la montaña, cerro arriba, por caminos de tierra y grava, en un pequeño carro sin aire acondicionado. Baja el sol y las montañas que flanquean el valle deben ofrecer un bello espectáculo a quienes las observan de lejos. La pareja no lo ve, metidos entre la maleza. Seguro conversan del trabajo: los problemas de la administración pública que siempre han plagado al país, alguna ocurrencia de un compañero, alguna cuenta por pagar, unas risas…

Las sombras de la tarde van cayendo sobre el cerro y los rayos de luz solar van convirtiendo las ramas de los árboles en brazos oscuros que se proyectan sobre el suelo, acarician el techo del carro mientras este avanza a través de la maleza.

El carro corcovea colina arriba hasta llegar a una parcela de tierra resguardada por una reja de malla metálica. Amalio para el carro, se bajan y entre los dos abren la puerta, y entran al terreno. No es más que unos cuantos metros cuadrados de tierra y monte, mucha vegetación y, en un lado del terreno, una losa de cemento con cuatro columnas y un techo de zinc, un bombillo, un mesón de cemento. Ya conocen el espacio: han venido antes con la hermana de Gladys, su esposo y sus hijas.

No es la escapada romántica ideal que ella hubiera querido, pero a él le encanta y ella está feliz de que estén solos los dos.

Bueno…

No tan solos.

Colocan la hamaca, se sirven un trago y se ponen a hablar, cuando escuchan unos pasos cerca, entre el monte.

Se miran, trago en mano y en silencio. Los pasos siguen. Amalio piensa en lo que tendrá que hacer, Gladys se acerca a él.

De entre la maleza sale una figura. Un hombre de piel oscura, sudado, vestido para la faena y con un machete a la cintura. Les hace un gesto con la cabeza y se dirige al techo que los protege.

Tras el impacto la pareja suspira aliviada. Es el hombre que trabaja cuidando el terreno, cortando el monte, vigilando la cerca de vez en cuando. Lo saludan y entablan una corta conversación.

Las ropas que lleva están sucias del trabajo con la tierra, desgastadas por el uso. Su semblante es el de un hombre cansado. Sus manos grandes y nudosas se ven gruesas por el trabajo manual, endurecidas por el uso y seguramente por la vida. Se encuentra sentado frente a ellos con los brazos sobre las rodillas. Y los mira. Responde con frases cortas y hace preguntas a la pareja, como si quisiera hablar con alguien, pero no supiera bien cómo hacerlo.

Pero la pareja quiere estar sola y la conversación se estanca con la premura por deshacerse del tercero. Amalio le ofrece una botella de ron con tal de que los deje solos por la noche. El hombre se sorprende, pero acepta. Les da las gracias con un gesto, toma el licor y se marcha por donde vino.

Lo ven partir y respiran aliviados al saberse solos.

Vuelven a beber. Charlan animados, se ríen, resuelven problemas de trabajo de manera hipotética. Risas van, risas vienen, besos van, besos vienen y la pareja termina acostada en la hamaca mientras las horas pasan y las sombras se siguen extendiendo de los árboles y el cielo pasa de azul a rojizo, a morado, a azul oscuro y al negro cerrado de la noche en el campo. El viento sopla lentamente y el bombillo que cuelga de un cable del techo de zinc se mece de un lado al otro, haciendo que las sombras bailen, que la oscuridad se acerque y aleje de sus cuerpos. Finalmente deciden apagarlo y se quedan en la oscuridad plena.

Quién ha ido o vive en el campo, sabe que las noches nubladas o sin luna son de una oscuridad indescriptible, nada se distingue ni a escasos centímetros del rostro. Una oscuridad tal brinda a la vez una sensación de intimidad y de desamparo.

Abrazados en la densa noche, sin ver más allá de sus rostros, escuchan el sonido de las hojas mecerse con el viento, los grillos que cantan entre las matas… Pero hay algo más. Un sonido distinto. Como si un animal pisara hojas secas. Contienen la respiración un segundo.

Nada. El sonido no vuelve.

Sonríen aliviados.

Y sienten el ruido nuevamente. Ahora más firme, más rítmico.

Algo avanza en la noche.

La pareja en la hamaca aguarda en silencio esperando entender hacia dónde van los pasos, si son pisadas de hombre o de animal…

Cada vez más cerca, oyen también el monte moverse dando paso a un cuerpo que pareciera arrastrar algo, una pierna, una rama. Amalio se incorpora para tratar de ver. Nada. Solo el ruido constante de unos pies sobre la vegetación.

Finalmente coge impulso y se incorpora de la hamaca, encontrando el interruptor que enciende el bombillo que se balancea del techo con la brisa.

La luz corta de tajo la noche y enceguece a Gladys en la hamaca. Amalio, de pie frente a ella está congelado en pleno gesto. Mira con los ojos bien abiertos hacia adelante, hacia el monte.

El ruido de los pasos sigue como si nada. Amalio es capaz de ver claramente avanzar hacia a ellos al cuidador del terreno. De un lado de su cuerpo cuelga la botella casi vacía que le han regalado antes. Por el otro lado un brazo arrastra el machete con que limpia el terreno.

Pone un pie en la loza de cemento y los saluda con un gesto, sin enunciar palabra. Los mira fijamente y toma un trago de la botella. Se mece sobre su propio eje, de pie. La botella se encuentra ya en su sistema, el olor a alcohol y tierra lo delatan. Se sienta frente a ellos.

Gladys se incorpora del otro lado de la hamaca y ambos ven al visitante. Cruzan sus miradas un momento. Ninguno sabe quién habla primero, quien interpela al hombre.

La respuesta es monosilábica. Seca.

El hombre los mira fijamente.

Amalio intenta sacarle conversación, quizá le pregunta por el sabor del ron, sobre el clima, sobre Cagua o Villa de Cura, quizá algún dato personal… No lo sabe con certeza, pero debe llenar el silencio.

El bombillo sigue meciéndose ligeramente sobre ellos y la oscuridad de la noche parece reflejada en los ojos de este hombre silente.

Las palabras de Amalio son respondidas con pequeños ruidos o gestos minúsculos. El hombre sólo los mira.

Amalio hace un gesto a Gladys y esta empieza discretamente a guardar en el bolso las cosas que han dejado en el mesón. “¡Apúrate que nos vamos!”, intenta transmitirle a ella con los ojos, mientras le habla al hombre.

El hombre los mira en silencio.

Sin saber qué hacer, desesperado por ganar algo de tiempo, Amalio le entrega una segunda botella de ron. Le dice, sonriente, que es un regalo, que la disfrute, que los llamó la familia, que acaban de recordar un compromiso que tienen en la ciudad y deben irse.

El hombre toma la botella en silencio. Y los mira.

Amalio toma a Gladys por el brazo y avanzan hacia el carro sin mirar atrás. Se adentran en la noche y como pueden abren el carro en la oscuridad. Entran y cierran las puertas.

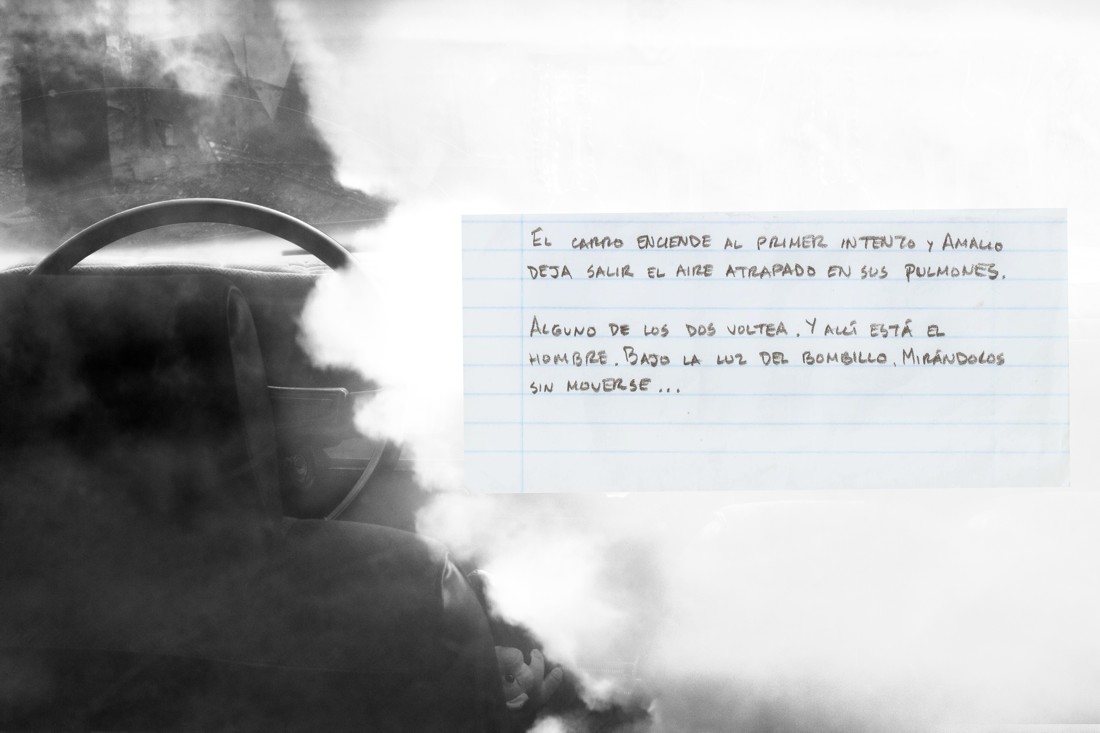

El carro enciende al primer intento y Amalio deja salir aire atrapado en sus pulmones.

Alguno de los dos voltea. Y allí está el hombre. Bajo la luz del bombillo. Mirándolos sin moverse.

Quieren acelerar de inmediato y perderse, no volver más nunca, escapar de esos ojos negros y del silencio de la noche. Pero el terreno de tierra es irregular y se encuentra húmedo en ciertas partes, deben avanzar lentamente.

Avanzan despacio, la mirada alternándose entre el camino y el espejo retrovisor. Los ojos del hombre los persiguen. Su figura oscura silueteada por la luz del bombillo.

Llegan a la cerca. Se bajan y la abren rápidamente. Vuelven al carro rápidamente y bajan los seguros. Mientras cruzan el umbral vuelven a mirar. Ahí sigue. Sin moverse.

Siguen su camino y ambos piensan (sin decirlo) que a esta velocidad el hombre puede darles alcance sin mayor esfuerzo.

El carro se mueve. Un par de metros, un desnivel, unos metros más, una pequeña zanja, unas ramas que suenan al quedar bajo las llantas.

Y en la distancia el hombre los mira.

El hombre.

Sus ojos negros.

El silencio y la noche oscura, caliente.

Ninguno recordará luego cuánto tiempo les tomó llegar a la vía asfaltada más cercana. De ahí el recuerdo es esquivo; un parpadeo y se encuentran en Turmero, en la casa de la familia de Amalio… Con la sensación clara de que los persiguen, de que ese silencio del terreno entre Cagua y Villa de Cura los acompañará rato, de que la noche oscura se encuentra tras la puerta y de que aquel hombre se encuentra allá, inmóvil, en el mismo lugar donde le dejaron, mirándolos.

…

Al día siguiente sabrán que aquel hombre cuidaba el terreno para llevar algo de pan a su mesa. Que ese trabajo lo obtuvo tras salir de la cárcel. Que ha pasado un tiempo preso por un crimen. Se enterarán que tenía problemas de ira y con el alcohol. Sentirán su mirada encima cuando se enteren de que acababa de salir de la cárcel por asesinar a un hombre.

…

Gladys se pasa las manos por el cabello, tratando de aplacar las hebras que se han ido saliendo de su cola de caballo baja. Es un gesto inútil. Lo sabe.

Esboza una sonrisa nerviosa y los ojos se pierden en la lejanía un segundo. No sé si será por su ojo operado o porque se encuentra sumida en el recuerdo.

“Mamá, yo, prácticamente, nací de vaina”, le digo.

Su sonrisa crece.

“Yo creo que ha sido de las cosas más aterradoras que vivimos”, me dice y toma un sorbo de infusión de hierbas de su taza. Hirviendo, “como para pelar cochino”, así toma todo.

Siempre ha sido de bebidas calientes. El ron no le va bien. No le sienta bien en el estómago, como una mirada fija del otro lado de la habitación, como un silencio oscuro y pesado…

Ricardo Sarco Lira

Imágenes creadas por Astrid Hernández

Compartir