A la Parranda de Ciencias y a “C”

En lo que va de mi vida adulta nunca he llorado tanto como cuando se fue “C”. Fue un llanto desconsolado, interrumpido por aspiraciones violentas y entrecortadas, un berrido fuerte; un brazo cubriendo mi rostro echado hacia atrás, mientras temblores recorrían mi espalda.

Quedé con los ojos rojos e hinchados, la voz ronca y la garganta lastimada. Un frío en los huesos.

A ciencia cierta no sé la razón por la que la despedida con “C” me afectó tanto como lo hizo. Como cualquier otro venezolano de mi generación estoy acostumbrado, desde hace tiempo, a despedirme de los míos: mi primera gran despedida, la que marcó el inicio de una diáspora que no se ha detenido, fue la de mi hermana mayor con mi cuñado y mi sobrino de apenas dos meses, despedidos tras el paro petrolero del 2001.

A partir de ese momento los viajes al Aeropuerto de Maiquetía se volvieron, si bien no un hecho constante o rutinario, algo relativamente normal, no ya para viajes, sino para abrazar fuertemente a los seres queridos y pendientes con las maletas, avísanos al llegar, tengan cuidado con la guardia, los quiero, los amo, mamá no llores que así es más difícil…

De cuatro hermanos, ya quedamos los dos más pequeños en el país. Todos mis sobrinos están fuera. Muchos de mis primos, tanto de Caracas como del interior del país. Varios de nuestros vecinos del edificio, algunos de ellos inmigrantes. Múltiples compañeros de trabajo. Muchos de mis amigos, incluso de los más cercanos.

Y mientras tanto mi ciudad se ha vuelto un puerto sin mar que ve ir y venir a los viajeros. Los ve tomar sus pertenencias, agarrar aliento, contener el llanto y seguir. Algunos, los menos, han regresado con el rostro desecho, malogrados, con grandes deudas y sin un billete a su nombre. Unos pocos van y vuelven con relativa facilidad: son los que se asustan de ver Caracas tan cambiada, de sentirla más violenta que hace unos meses, son los que me aseguran que algo ha cambiado en nosotros tras el gran apagón de marzo de este año.

Sin embargo, y a pesar de todo esto, a pesar de la gran cantidad de veces que he dado el mismo abrazo, he dicho las mismas palabras, he dejado salir los mismos suspiros resignados y he enderezado mi espalda con el mismo gesto, fue la despedida de “C”, a inicios del 2018, la que, de alguna manera, terminó por quebrarme.

Días antes de su partida salimos a tomarnos unas birras por el centro de Chacao, en una tasca muy concurrida por veinteañeros y que hace no mucho cambió de dueños y de imagen. Otro amigo y yo salimos del trabajo para el lugar de encuentro donde coincidimos con “C” y otros amigos suyos (nuestros por adquisición). Bebimos en la barra, reímos un buen rato, hablamos de todo y de nada. Al salir nos despedimos, mañana había trabajo y debíamos dormir temprano, intenté sin éxito conseguir un taxi y terminé caminando con otro amigo hasta Las Mercedes donde mis padres se apiadaron de mi alma y pasaron a recogerme.

En el carro la conversación fue ligera, amena, les conté algunas cosas jocosas de la salida con mis amigos, de que “C” no tenía la maleta lista, de que qué preocupación con esa niña, que al día siguiente desayunaríamos con ella para despedirnos definitivamente, que ella estaba tranquila. Todo entre risas.

Al bajar del carro mi madre me abraza y de ahí en más el recuerdo es borroso. No sé cómo subí al apartamento, ni lo ruidoso de mis sollozos, ni qué dije, ni lo que me dijeron para calmarme. Solo recuerdo una profunda soledad y una sensación de desamparo. “No es justo, no es justo” —es lo único que recuerdo decir.

Al día siguiente comimos todo el grupo con “C”, nos abrazamos, nos dimos besos en los cachetes, seguimos para el trabajo y discretamente limpiamos las lágrimas al cruzar la plaza Altamira. La vida en Caracas siguió como de costumbre. Los cruces peatonales eran un desastre antes y lo fueron ahora; el metro estaba colapsado el día anterior y lo seguía en ese momento; el cielo era igual de bello y el Ávila igual de imponente que siempre. En algún lado leí —creo recordar ahora— que quizá eso es lo más difícil del duelo: que la vida sigue como siempre, el mundo no deja de funcionar y todo continúa en constante movimiento sin importar lo que esté viviendo uno.

Quizá el dolor partía del hecho de que gracias a “C” yo había ganado una vida social y nocturna mucho más rica; quizá partía del hecho de que trabajamos juntos y en ese tiempo recordé que fuimos al mismo colegio de pequeños; quizá fue el hecho de que hicimos “click” de forma inmediata y eso devino en una de las amistades más sinceras que he tenido; quizá fue el hecho de que gracias a ella conocí más de Caracas, la caminé más, la oí con mayor atención y conocí su música en tascas, en el trabajo o de mano de la parranda de la que formaba parte todos los diciembres y que tocaba música navideña de casa en casa, de fiesta en fiesta. A la parranda y a “C” debo agradecerles reencontrar el gusto por cantar y por la música popular, agradecerles su cariño y paciencia cuando en las dos ocasiones en que me invitaron desafinaba, olvidaba la letra o cantaba la parte de la canción que le tocaba a las mujeres y guardaba silencio en la que nos correspondía a los hombres.

Ese fin de semana, el fin de semana después de que se fue “C”, como de costumbre, de camino al maletero de mi edificio me detuve en la rampa de acceso de los carros, desde donde se aprecia parte de Baruta y, al fondo, Caracas dominada por su enorme montaña. Recuerdo lo bella que se veía la ciudad ese día, lo radiante del sol, lo claro y despejado que estaba el cielo, lo fresco del aire y, sin embargo, a pesar de todo el goce meramente estético que aquella vista me daba, la ciudad se veía a mis ojos muerta, vacía. Como si, vaciada de su contenido anímico y espiritual para mí, ahora fuera un bello, bellísimo objeto de contemplación. Como si, ahora que había perdido algo importante para mí, se me revelara a la distancia del objeto de estudio como un bello cuadro, como un espacio para la contemplación más que para la experiencia palpable de la vida.

Caracas, así, se ha vuelto un puerto. De él partieron “C”, “N”, “J”, “A”, “R”, “F”, “M”, “E”, “I”, “L”, “O” y todas las otras letras de mi abecedario, de los signos de mi ciudad que se ha ido quedando con más y más espacios en blanco, como un juego del ahorcado al revés.

He vuelto a llorar desconsoladamente tras la partida de “C”, claro, en momentos puntuales y con otras despedidas que sentí me arrancaban algo, pero ese llanto por “C” marcó un antes y un después en mi vínculo con esta ciudad puerto sin mar.

La música de las poblaciones portuarias es, por tradición, triste, es música de despedidas, de amores dejados, de abandonos, de personas perdidas en el mar. Esto lo aprendí cantando borracho con “C” por las calles de Caracas. No quiero decir que no lo supiera, sino que en esa experiencia ese conocimiento se hizo interno, fue completamente aprehendido no por el intelecto, sino por el alma.

No por nada llevo cantando hace un año una pieza de la tradición popular venezolana, recogida y rescatada por la agrupación Vasallos del sol que reza:

«Frente al mar

dame el último adiós

porque solo sabe Dios,

San Juan Bautista,

si volveré»

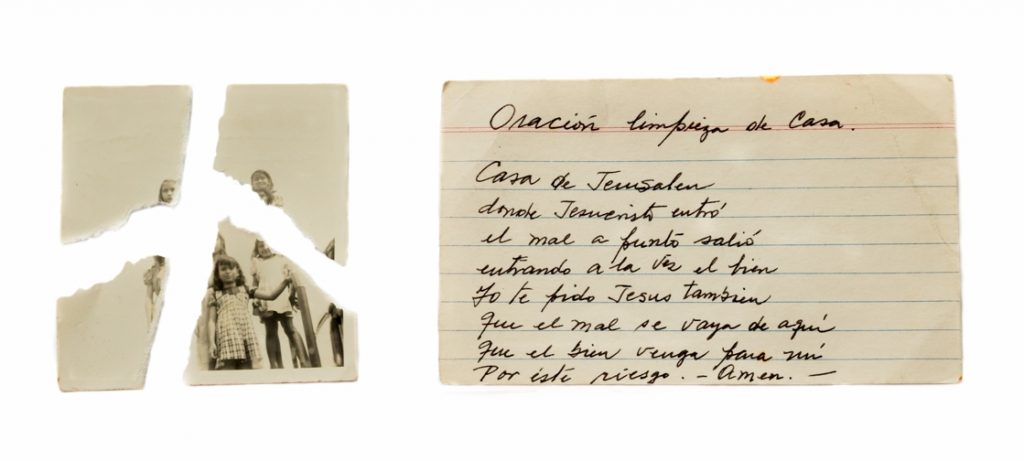

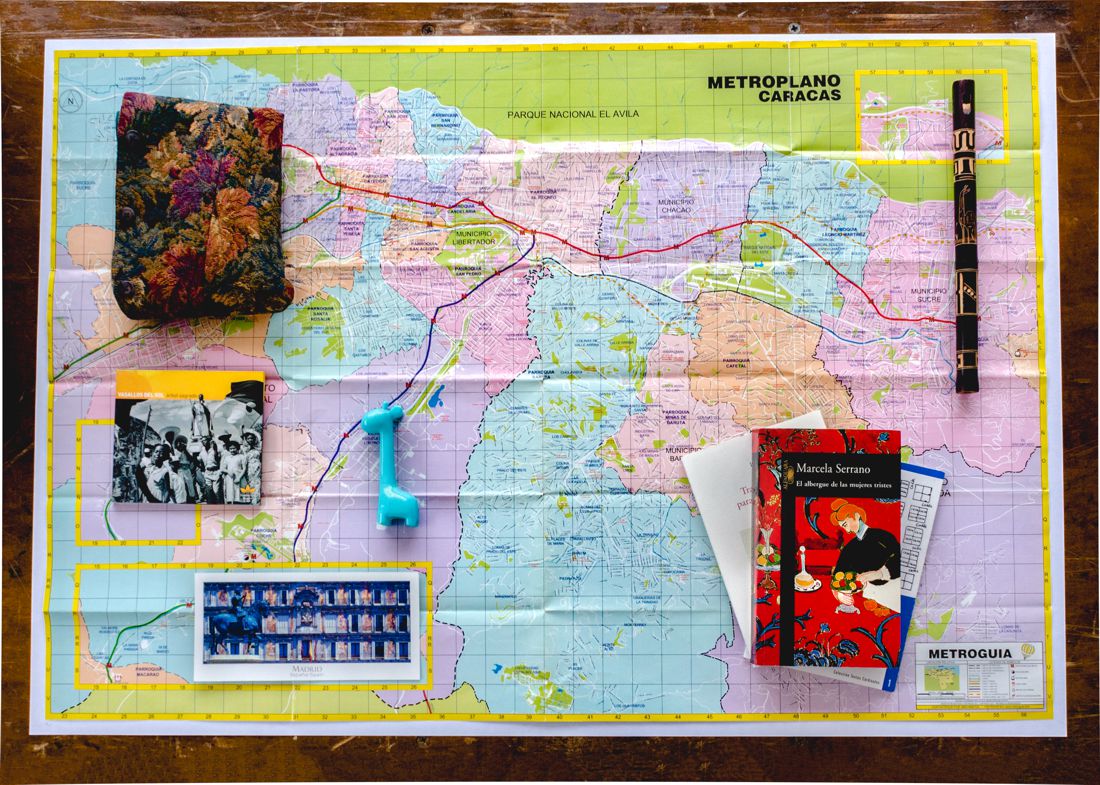

Fotografía de portada: Astrid Hernández

Fotografías: Astrid Hernández

Compartir: