Jubiloso despliegue de lentejuelas, tules, brocados, escarcha, máscaras, “¡a que no me conoces!”, papelillo multicolor volando por doquier, comparsas recorriendo de arriba abajo la Calle Real, templetes con conjuntos musicales cada tantas bocacalles, “vamo’ a echar un pie”, tarantines ni tan disimulados vendiendo ron y otras especies espirituosas de dudosa procedencia, el eventual porro circulando de mano en mano, fumador pasivo si no llegaba el tabaquito a la propia. Divertirse a toda costa, divertirse como si no hubiese mañana, tal vez divertirse sin ganas, la obligación de divertirse. Y jugar a ser otro, enfundarse en la ropa y en la psicología del alter ego cuyo papel se desempeñaría en ese evento saturnal.

No sabía con certeza cuántas veces habían recorrido las doce cuadras de aquella calle, cerrada para la ocasión al tráfico automotor e invadida por centenas de personas de todas las edades, sexos, razas y clases sociales. En ensordecedora algarabía, se mezclaban odaliscas con superhéroes, cenicientas con astronautas, chicas zombis con piratas, hadas con Dráculas, caminando sin rumbo fijo sobre el pavimento convertido en alfombra tornasol hecha de confetti , riendo, gritando, cantando desentonados las melodías que resonaban por doquier, los éxitos de moda que los conjuntos interpretaban sobre las tarimas. Era casi imposible hablar, y tampoco hacía falta.

El sábado de carnaval había comenzado temprano, para él: desde las siete de la mañana estuvo enfrascado en la elaboración del personaje que iba a representar ese día. Quería que fuese algo especial, algo diferente, que se saliera de los temas comunes y trillados. Aspiración ridícula e ilusa, bien visto, ya que destacar en medio de ese desorden era tarea de improbable éxito. Sin embargo, había concebido su identidad desde unas semanas atrás, en las cuales se enfrascó en recolectar las diferentes piezas que compondrían su disfraz. Necesitó de la ayuda de su hermana para que lo maquillara, una vez enfundado en las ropas y maquinaria que ameritaba su transformación en Edward Scissorhands, ese personaje nacido de la imaginación prodigiosa de Tim Burton. Tanto trabajo dio sus frutos: una vez terminado aquel proceso, la imagen que le devolvió el espejo lo dejó satisfecho. Hasta el propio Johnny Deep lo hubiese aprobado, pensó. Tal vez exageraba, pero su presunción le permitió superar su natural timidez y alcanzar a sus amigos, que lo esperaban en la planta baja del edificio, cada uno embutido en su propia creación. La reacción de sus camaradas fue el primer triunfo: los presentes expresaron su sorpresa, y creyó adivinar cierta envidia solapada. Una vez reunidos todos, salieron en alegre pelotón en pos de la avenida, a un par de cuadras, en donde se sumarían a esa fiesta colectiva de identidades e intenciones secretas. Sus cofrades habían sido menos inventivos que él: se limitaron a buscar cualquier trapo en los armarios familiares, y se disfrazaron algunos de mamarrachos, otros de improbables marineros de agua dulce, y un par de drag queens, pintarrajeados escandalosamente. Formaban un grupo disparejo, una mancha multicolor en movimiento en la cual destacaba la negrura de su atuendo.

Al llegar a la avenida se integraron a la masa amorfa y bulliciosa, procurando coincidir con los grupos femeninos que hacían lo mismo que ellos. Iban apertrechados con carteritas de licores varios, que se pasaban de mano en mano y de boca en boca, buscando valor en el alcohol para socializar. No tuvieron mucha suerte al principio, pero la energía en el ambiente los forzaba a repetir los intentos, caminando de punta a punta la calle, a medida que caía el sol y se comenzaban a encender las luces de las vidrieras y los avisos de neón que contribuían a acentuar el aire festivo que se respiraba.

La forma en la que se iba desenvolviendo la situación hizo que poco a poco los compañeros se separaran, y en un momento determinado nuestro Edward se encontró solo en medio del océano de disfraces que amenazaba con ahogarlo. Miró en todas direcciones a ver si localizaba a alguno de sus cofrades, pero no tuvo éxito. En cambio, vio algo que lo cautivó: a pocos pasos de él, estaba una criatura de su mismo universo. Se trataba de Emily, la coprotagonista de “El cadáver de la novia”. La ilusión era perfecta: hasta el brazo despojado de carne, reducido al puro hueso, parecía salir naturalmente desde el hombro. Tuvo el impulso de acercársele, mas la marea humana comenzó a alejarla. La vio un par de veces más, trató de seguirla, pero al poco rato ya le había perdido el rastro. Se sintió asfixiado, así que decidió salirse de la multitud. Vio un portal que se abría entre las vidrieras de una tienda de máquinas de coser y una de ropa, y se escabulló hacia él. Se apoyó de la pared, en la semipenumbra, a recuperar el aliento, y de pronto supo que no estaba solo. Unos pasos resonaban en su dirección.

Cuando ese sonido cesó, una mano se posó sobre su pecho, luego se deslizó por su estómago, y terminó por detenerse en su entrepierna. No tuvo que mirar a su dueña, para saber que la mano exploradora le pertenecía a Emily. Trató de replicar el gesto, pero enseguida recordó que no tenía puestas las prótesis habituales que lo acompañaban desde el accidente en el aserradero, sino esos reemplazos de tijera que le habían fabricado para la ocasión, así que tuvo que resignarse a ser el sujeto pasivo en ese intercambio lúbrico que se desarrollaba a pocos metros de la fiesta callejera, protegido por las sombras. Sintió unos labios sobre los suyos, y una lengua deslizándose entre sus dientes, buscando la propia. Mientras tanto, la mano allá abajo no cesaba su exploración, y pronto no hubo tela entre ella y su piel. La lengua abandonó su boca y se dirigió a su oreja izquierda, cuyas circunvalaciones fueron recorridas con la sapiencia y la tranquilidad de alguien acostumbrado a esas maniobras. Trató de resistir lo más que pudo, pero pronto no le quedó más remedio que desbordarse en el cuenco carnoso que lo sujetaba con ternura y firmeza. Todo transcurrió sin pronunciar palabra. Emily abandonó inmediatamente el portal, tras darle un largo beso de lengua, mientras él trataba de reponerse de ese inesperado acontecimiento. Se recompuso las ropas como pudo, o como se lo permitieron las tijeras, que aunque eran de utilería seguían siendo metálicas, y podían causar daño en la carne desnuda, y cuando juzgó estar presentable salió a la luz. Miró, por no dejar, hacia todos los puntos cardinales, pero, tal como sospechaba, la novia cadáver había desaparecido. Así que dio por terminada la noche, y se fue caminando, sin ninguna prisa, hacia su casa.

Ya pasó una semana desde ese sábado de carnaval. Hoy es la octavita. En un cuarto de pensión, dos personas están enfrascadas en una acalorada discusión. Son una muchacha y un joven.

—Hoy me toca a mí, tú lo usaste la última vez.

—Sí, pero cada uno se lo puso dos veces.

—Sabes cuánto quiero usarlo, no seas así.

—Yo también tengo mis motivos para hacerlo, y tú sabes cuáles son.

—Sí, claro. Como si te lo fueras a encontrar de nuevo. Bueno, ¿y si lo tiramos a la suerte? ¿Pares o nones?

—Vale. Escojo pares. ¡A la cuenta de tres!

Ambos extienden una mano, con cierta cantidad de dedos desplegados. Un rápido conteo, y uno de los dos estalla en júbilo, en contraste con la cara de decepción que se le dibuja al otro. No es para menos: el azar acaba de determinar cuál encarnará por última vez, este carnaval, la personalidad de Emily, la novia cadáver.

Mirco Ferri Sette

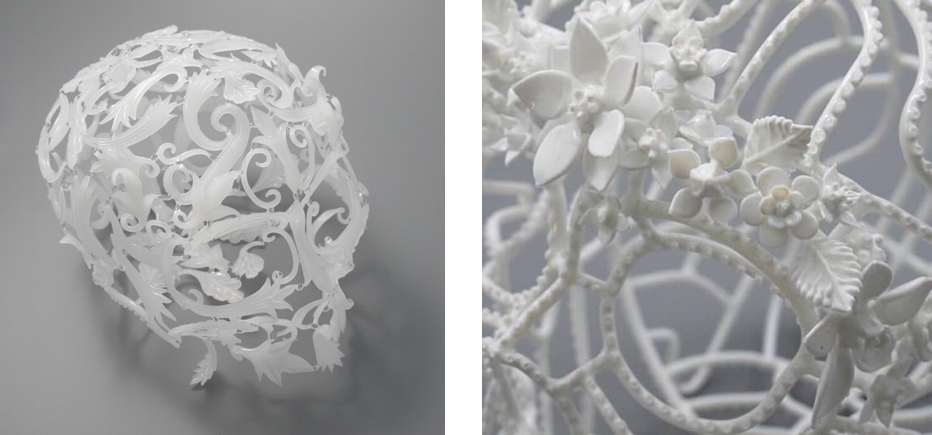

Imagen de portada: Collage digital realizado con una creación de la artista del vidrio Kit Paulson

Imágenes de ilustración: Creaciones de la artista del vidrio Kit Paulson – www.kitpaulsonglass.com – @kitpaulson

Compartir: