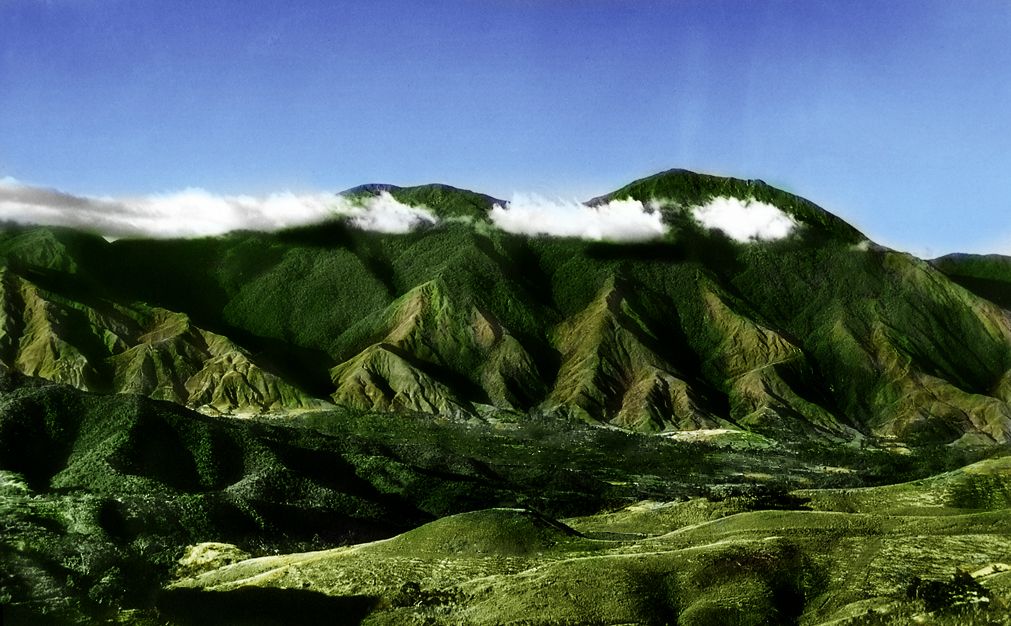

Al principio no había divisiones, salvo las propias de la naturaleza que no son tanto divisiones como cambios de paisaje. Los hermanos solían pasearse de un lado a otro, inhalando la brisa marina y revolcándose con las olas del mar en las mañanas, contemplando la alfombra de nubes desde la parte más alta de la montaña por la tarde, con el frío azotándoles las mejillas rosadas, la frescura de un aire puro vigorizándolos. En ese entonces solo existían ellos, la gran montaña, el valle a sus faldas y el mar del otro lado.

Quizás el rumor constante del río o el concierto de pajaritos que empezaba desde muy temprano en el valle atrajo a algunas personas que venían caminando desde lejos, hambrientos, peleados con un clima no tan afable como el de ese lugar que se extendía a los pies de una montaña poderosa. Los recibió un cielo azul brillante, sin nubes, y una brisa que traspasaba las copas verdes y frondosas de los árboles, y que parecía que todo lo reanimaba. Aquel territorio los invitaba a quedarse, a fundar allí sus hogares y construir una ciudad en medio de una naturaleza tan amable.

Los hermanos se sorprendieron al ver a otros ocupando los espacios que hasta hacía poco solo ellos conocían y a los que le habían puesto nombres secretos, nacidos de las aventuras que habían vivido en ellos, de las historias que se contaban para mantenerse despiertos debajo de una vieja ceiba, o de una fila de olorosos caobos, cuando caía la tarde y la brisa fresca los acariciaba refrescándolos del sol del día.

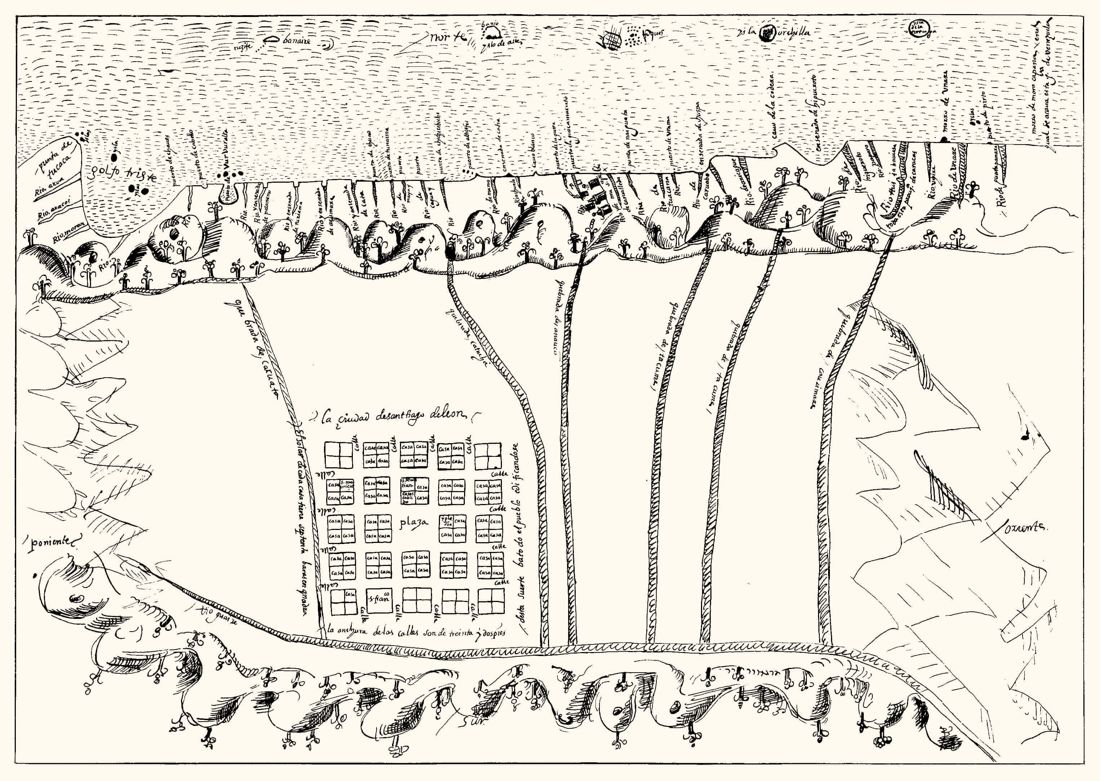

Los que llegaron no tardaron en construir calles, asentamientos y rusticas casuchas donde instalarse definitivamente. Talaron árboles, sacaron agua del río grande que atravesaba el valle o se sirvieron de las quebradas que podían encontrarse alrededor de la montaña, cavaron hoyos, movieron piedras y se hicieron con todo lo que necesitaron, sin pararse a pensar siquiera en si sus alteraciones harían sufrir al paisaje cautivador que encontraron, un paisaje tan generoso como poco probable.

El sol no escaseaba, pero tampoco los maltrataba con su inclemencia, llovía con estruendo en algunos días en que se sentían como castigados por un dios iracundo que resoplaba su furia contra las nubes, descorriendo una cortina transparente y fría que al desaparecer dejaba un fulgor nuevo en todo lo que había tocado. Crecían flores y frutos por todos lados, los animales hacían compañía sin estorbar y la belleza que se percibía al extender la mirada hacia la montaña envuelta entre las nubes, o completamente alumbrada por el sol de la mañana era abrumadora.

Ante tanta docilidad, asumieron que tenían derecho a cambiar lo que fuera necesario y adaptarlo a sus necesidades, aunque implicara construir viviendas sobre terrenos movedizos en temporada de lluvias, destruir arboledas o dejar desperdicios donde antes todo se regeneraba.

Así como los ocupantes llegaron al valle, otras personas atraídas por el sonido y el olor del mar se refugiaron en la costa al otro lado de la montaña, y decidieron construir allí un pueblo donde se podía vivir de la pesca y de los frutos que bondadosamente ofrecía la naturaleza. La gente que lo descubrió estaba encantada porque ambos asentamientos permanecían separados y unidos por la montaña al mismo tiempo; bastaba subir a lo más alto y descubrir con asombro un azul más profundo que el del cielo, que se encrespaba y rugía en una asombrosa cercanía.

Los hermanos se refugiaron en un sector de la montaña de difícil acceso, pasaron noches enteras en silencio, lamentando el haber perdido la tierra en la que habían nacido y que jamás pensaron compartir ni mucho menos transformar, llorando por los rincones perdidos, los árboles caídos, las aguas en donde nunca más podrían bañarse desnudos, sin pensar en ser mirados más que por aquella luz que los envolvía y los secaba con tanta calidez. Era eso, el lugar que tanto amaban había perdido la dulzura de los días pasados. Del otro lado no era muy diferente, ya no tenían ganas de correr por la orilla de la playa ni subirse a las matas de coco, ahora siempre había pescadores alrededor, y algunas veces mujeres con enormes calderos donde cocinaban frituras para los que llegaban a tenderse en la arena bajo el sol; al marcharse dejaban un rastro de desechos y podredumbre.

Cuando se les pasó el miedo y la impotencia decidieron consultar sus tribulaciones con la voz rocosa de la montaña, que con un soplo que levantó todo el polvo de los caminos posibles y alzó un poco más de lo habitual las olas del otro lado, aseguró que cada uno debía tomar un camino diferente para tratar de salvar lo que creían perdido. Así fue como decidieron que uno de los dos debía quedarse en el valle, y el otro partir hacia la costa, para tratar de poner orden en lo que por inexperiencia e ingenuidad se les había escapado de las manos.

Se despidieron en lo alto de la montaña con un abrazo sellado por la brisa que los había animado en sus correrías de niños despreocupados, y prometieron encontrarse de nuevo en tiempos mejores.

El hermano que se fue a la costa bajó por el empinado sendero a toda la velocidad que le permitían sus fuertes piernas, se instaló en mitad de la playa, y como por arte de magia el mar se silenció a sus espaldas, así como cualquier otro ruido de la naturaleza. Todos se volvieron a mirar al chico de piel brillante y tostada que a medio vestir se había quedado paralizado en medio del barullo de la avanzada mañana, con los pies enraizados en la arena tibia, sintiendo la energía del sol encenderle la voluntad. Habló entonces con una voz que no reconoció como propia: “He venido a limpiar la tierra de todo aquello que no le pertenece. Si me ayudan les prometo un lugar de luz y calor donde podremos permanecer eternamente”. La gente lo miró sin entender, pasando de la sorpresa al desconcierto para acabar ignorándolo, dejándolo más solo que el viento de la noche en la montaña, que el río mermado en la sequía, que el suelo infértil. Lloró en seco por primera vez y le dolió la garganta, nunca antes había sentido vergüenza; se volvió hacia el mar e invocó su fuerza, sin saber que el grito que se le quedó encogido dentro del pecho se deslizaba velozmente hasta sus pies, pasando a la arena húmeda y extendiéndose debajo del agua, moviendo así los cimientos del mundo.

Una ola gigantesca empezó a levantarse desde la nada, dejando a los pocos que la vieron aproximarse con una muda expresión de incredulidad antes de verse sumergidos en la furia azul. El agua barrió con todo lo que encontró a su paso, incluido el hermano que había intentado salvar la tierra de la desidia humana. Aunque era un estupendo nadador se dejó llevar sin poner resistencia, los ojos cerrados ante la violencia del agua como cuando aún no se había despertado y sostenía la mano de su hermano todavía dormido, en medio de esa quietud que precede cualquier comienzo.

La montaña fue golpeada fuertemente por el levantamiento del mar, y el hermano del valle pudo sentir el estremecimiento que surgía del fondo de la tierra, amenazando con sacudir las rocas a su alrededor. Un viento de espanto lo estremeció por dentro, y supo que el encuentro con su hermano no iba a ser en este mundo. Con un coraje que no había sentido nunca antes empezó a bajar hasta las faldas de la montaña, los ojos encendidos y los cabellos cayéndole enmarañados sobre los hombros, el torso desnudo y los pies descalzos, con toda su fortaleza como única compañía.

Como la gente que encontró a su paso andaba distraída en sus quehaceres, se mezcló entre ellos sin que lo notaran y así pudo estudiarlos de cerca, primero con recelo, luego con creciente curiosidad. Los observó a escondidas mientras caía la noche, y así percibió el aire de recogimiento y serenidad que envolvía sus casas durante el sueño, la seguridad con que se rendían a las fuerzas de todo lo vivo, protegidos por aquellas paredes inventadas que les servían de refugio y dentro de las cuales no podrían sobrevivir si a la tierra le daba por sacudirse. Los miró desde las ventanas de frágiles cristales dormir bajo mantas suaves como la hierba recién crecida y su corazón se enterneció. Vio a los hombres levantarse al primer canto del gallo para empezar la dura faena y llevar el sustento a sus casas, y a las mujeres construir un día posible para todos, cocinando los alimentos que hacían sonreír a los niños, y explicándoles de la manera más amorosa cómo dar sus pasos por la tierra, a pesar de la muerte. Era increíble que se esforzaran tanto por algo tan corto y tan incierto como la vida. Se acordó de su hermano corriendo en medio de los árboles y sintió que esa estela que su otra mitad dejaba tras su paso era la existencia.

Consternado, se retiró de nuevo a las profundidades de la montaña, pensando en los que se habían asentado a sus pies, confiados en que sus familias y ellos mismos estaban a salvo de cualquier mal. Se refugió debajo de una inmensa roca más antigua que el origen mismo, oculto de la voz que lo había impulsado a tomar el mando de su pequeño mundo junto con su hermano; saber que ya nunca contaría con él le había dejado un hondo vacío. Tal como una rama seca desprendida de un árbol en medio de una fuerte ventisca, pensó que ya jamás podría volver a aquello de lo cual formaba parte. Su hermano había desaparecido y una parte de sí mismo también, se había roto para siempre.

Pasó el tiempo y con él las ganas de involucrarse en unas vidas que no le interesaban. Los dejó adueñarse de todo aquello en lo que vivió libre una vez, viendo con disimulada tristeza cómo el verde iba siendo desplazado por el color grisáceo de las construcciones, y cómo muchos de sus más queridos animales se veían obligados a huir o sucumbir ante condiciones tan agresivas.

Donde hubo amabilidad y tolerancia creció la hostilidad y el rechazo. Donde antes hubo libertad, se inventaron las rejas y los muros cada vez más altos y macizos. Donde la gente fue despreocupada y creyó estar a salvo, el miedo por los otros se hizo presente y ya nunca los abandonó.

En tantos años de aislamiento escuchó también rumores buenos que venían de la gente del valle, que por lo que sabía se había extendido mucho más allá de los bordes que había dibujado en un pasado lejano con su hermano. Sabía que la naturaleza seguía siendo mágica, pues cuando fueron azotados por una terrible peste, los limones de una mata que se enredó con la figura de un santo en procesión sirvieron para curar a todo aquel que bebió de sus jugos. También conoció historias de gente que apreciaba la belleza que los rodeaba y, no conformándose con salir a contemplarla cada mañana, se había dedicado a recrearla, primero en pinturas, luego en fotografías. Intuía que esas personas eran tan conscientes como él de la belleza efímera, y de la inutilidad de casi todo lo se esforzaban en construir.

Una mañana, alertado por fuertes voces del lado de la costa, se asomó a los bordes de la montaña y descubrió que un nutrido grupo de humanos estaba levantando nuevos asentamientos. Pensó en su hermano desaparecido y lo asedió el desaliento de los malos recuerdos. Decidió bajar nuevamente hasta el valle y ver con sus propios ojos los estragos causados por los invasores. Antes incluso de tocar el suelo de lo que ahora era una gran ciudad, se dio cuenta de que el cambio era irreversible. Ni siquiera pudo reconocer el olor del aire, ni divisar el horizonte que se extendía más allá del alcance de su mirada, una espesa niebla lo envolvía todo, y en vez del aire puro sintió un humo denso quemándole la garganta. Había pequeños incendios propagándose en otras montañas, dispersas a lo largo y ancho del valle, sin embargo nadie parecía interesado en apagar el fuego.

El ruido de la vida humana era tan fuerte que opacaba cualquier intento de la naturaleza por hacerse escuchar, el polvillo que flotaba en el aire le escocía los ojos agrandados por el asombro. Sabía que en medio de toda esa ebullición muchas vidas se perdían a diario, y la sangre corría por las calles ante la indolencia de la gente. Comprendió que su momento de empatía había sido un error, que la gente había destruido lo que él más amaba, y de la misma forma acababan con ellos mismos.

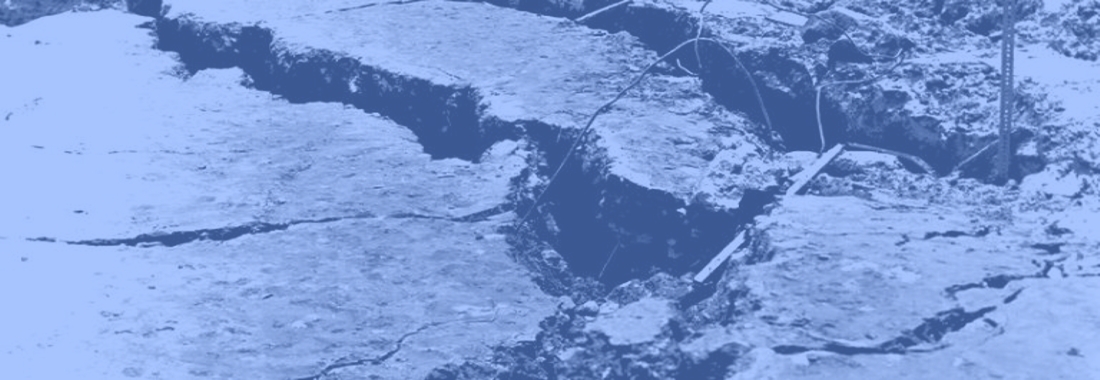

No hizo falta que se plantara en medio de la ciudad y obligara a todos a silenciarse, la voz más profunda de la montaña lo había seguido y ahora la tierra empezaba a vibrar ante su descontento. Comenzó un rugido leve, como de animal salvaje herido, que luego retumbó con todo su poder hasta los confines del valle bendecido por la luz. La tierra se abrió bajo las construcciones, y casi todas ellas desaparecieron con sus ocupantes adentro. Como en un castillo de naipes, todo lo que había sido levantado fue desplomándose sin resistencia. El cielo acompañó el espectáculo con una lluvia intempestiva y furiosa, que hacía imposible cualquier llamado de auxilio. Transcurrió así una noche tenebrosa, en la que quedó demostrada la superioridad de lo que estuvo antes.

Cuando amaneció, el hermano sobreviviente permanecía de pie al borde de la nada. La furia de la voz de la montaña lo había dejado ileso, como único testigo de su poder. Ante el desolado paisaje, se dio media vuelta y emprendió el camino de regreso con dificultad, muchas rocas habían caído y la tierra estaba pantanosa.

Una vez que llegó a la cumbre, decidió echar una mirada hacia el otro lado. El mar se agitaba y las olas chocaban contra las enormes rocas que bordeaban toda la costa, haciendo una muralla difícil de franquear. Los asentamientos habían desaparecido, y cualquier asomo de vida humana también. Volvió sobre sus pasos para encontrar su refugio y el silencio de un tiempo que creía olvidado lo hizo sonreír. Una bandada de guacamayas cruzó el cielo en ese instante, con un escándalo alegre y familiar, el viento le acarició la piel como cuando no esperaba nada del mundo, y el rumor de un arroyo cercano lo hizo comprender de golpe que la vida seguía su curso. Había acabado lo que creció en la superficie, pero la raíz seguía fuerte, afianzada en las profundidades.

No había lugar para la tristeza, era el silencio que antecedía cualquier comienzo. La ciudad había desaparecido, pero no sus contornos. Los muros habían sido derribados, pero el cielo seguía resplandeciendo ajeno a lo que ocurría debajo, la luz seguía inundando hasta los rincones más ocultos, y la montaña seguía de pie, como un maravilloso telón de fondo.

Imagen de portada: Fotografía de Jenny Meléndez Z.

Imágenes:

Fotografías de Jenny Meléndez Z.

Imagen trabajada digitalemente por Gabriel Ignoto E. a partir de una fotografía de Carlos Herera (c. 1940).

Obras pictóricas de Marcel Cabré, Jesús María de las Casas, Pedro Ángel González y Nicolás Ferdinandov. Coleccion FMN – GAN.

Fotografía de Carlos Herrera. Colección FMN – MBA.

Imagen trabajada digitalemente por contexturas.org a partir de una fotografía de archivo de Funvisis.

Compartir: