¿Qué estoy saboreando con este café?

Eugenio Montejo

A modo de abreboca

El ejercicio de hablar del gusto de esta ciudad lleva a recordar que los indígenas originarios habitantes en el Waraira Repano degustaban, como un alimento apreciado, una raíz fecunda: la caracara. Caracara… Caracas. Una raíz, un alimento dio nombre e identidad a algunos de nuestros ancestros, Los Caracas, reveladora referencia histórica al hablar del caraqueño y sus alimentos y sabores. Caracara, ¿existirá aún esa planta?

Varios siglos antes y a miles de kilómetros de distancia de Los Caracas, los omnipresentes griegos ya habían reflexionado sobre los sentidos humanos, su importancia y papel en la vida. Hablar del gusto era para ellos considerar uno de los sentidos “bajos”: el gusto y el olfato son los más físicos, cercanos al corazón y a las vísceras y sus materialidades, en tanto la vista y el oído serían los sentidos “altos”, vecinos al pensamiento, la razón, vamos, a lo considerado elevado del ser humano.

Puede decirse que el sentido del gusto es el más íntimo de los sentidos, tal vez el más personal, ayudado siempre en su catadura de alimentos por los aromas, el olor de éstos. Sabor y olor de lo que ingerimos van juntos, se refuerzan uno al otro. Los cuatro sabores básicos (dulce, salado, amargo y ácido) también pueden gozar de su particular sincretismo, con el Umami, el quinto sabor descubierto por los japoneses, unión de sabores que representa la suma del sabor exquisito.

Y en este maridaje, aspectos de la realidad, aún los más físicos e “incomibles”, como la arquitectura de una ciudad, o los procesos socio-económicos de ella, establecen una relación simbólica con el gusto.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de sabores? El idioma registra innumerables expresiones alusivas al gusto (o al disgusto) extrapoladas a la realidad personal y la social. Así, son tantas las asociaciones que hacemos de distintos aspectos de la vida con la comida, que decimos, por mencionar algunos decires, que la vida tiene sabor, posee sinsabores, o que tal persona es insípida, que tal cosa es la sal de la vida, o aquella situación da náuseas, que fulana es dulce (un caramelo) o que aquel otro es una persona amarga y por eso “se lo tragó” en una discusión, en tanto tal persona es salada en sus gustos o ácida en su palabra; además hay disgustos por tal situación o acción o es de buen gusto tal cosa, y es tal nuestra ambición que hasta nos comemos el mundo. Son innumerables las asociaciones de la vida con los sabores y la comida, y, en fin, para designar lo que nos gusta o no.

Ah, pero hay sabores “pasados”, al límite de lo descompuesto, y así decimos que tal negociado huele mal, o aquella situación huele a podredumbre, que aquel personaje está en todos los guisos; para los venezolanos un anhelado café, si está cortado (a diferencia de la acepción gustosa de argentinos o colombianos al pedir esa bebida) puede ser la mayor decepción del día.

Es así que hablar de sabores nos conecta con infinidad de simbolismos, de experiencias, de relaciones, y la comida como tal, más allá de alimento para el cuerpo, representa conexiones, vivencias, afectos y desafectos, desagrados y aún repulsiones. Hablar de la comida nos remite a hacerlo de nosotros mismos, de nuestro entorno, de nuestra inmediata realidad, de los recuerdos, la infancia, de los propios gustos y disgustos.

Desde el arte y la literatura los sentidos, entre ellos el gusto, han ofrecido reflexiones y miradas sobre sus significados para las personas y como forma de relacionarnos. Desde El Festín de Babette o Como agua para chocolate, en el cine, hasta la poesía de Eugenio Montejo, por mencionar solo algunos ejemplos, la reflexión se centra en los contenidos afectivos y espirituales que comemos o tomamos con comida y bebida. Nuestro poeta Montejo se preguntaba: ¿Qué estoy saboreando con este café? (Alfabeto del Mundo, FCE, 2005). La respuesta a su pregunta tiene que ver, al igual que los films mencionados, con amistad, encuentros, compañía, y también, desencuentros y desafectos. Pero en el caso del poeta urbanita, que tanto disfrutaba de sus paseos por Los Palos Grandes y sus cafeterías, probablemente su pregunta hace referencia a las vivencias en la urbe, el café como encuentro con los amigos, como referente afectivo con su ciudad.

Nuestra cotidianidad en la vida urbana está impregnada de estos múltiples significados en esa rutina del común de las personas que pasan buena parte de su vida cocinando y comiendo; si son afortunados lo harán comiendo lo que quieren, si no es así, cocinando y consumiendo lo que pueden, o más trágico aún, lo que encuentren. Entre la complacencia y la sobrevivencia.

I. MESTIZAJE CULTURAL, MESTIZAJE GASTRONÓMICO

Primer plato:

Deconstrucción de sabores italianos, ibéricos y franceses, con reminiscencias de cocina criolla tradicional

Como travesura verbal, me gustaría decir que Caracas me sabe a bienmesabe, juego de palabras, pero en realidad no puedo decirlo: nuestra ciudad es una mezcla de sabores (reales y simbólicos), tan contradictorios que por momentos revelan su esencia antagónica, lejana a la textura y equilibrio perfectos de ese manjar; postre y ciudad se parecen, en cambio, en la conjunción de ingredientes, en el acendrado mestizaje que les dio su particular mixtura y sabores. Ninguna creación gastronómica venezolana resume mejor ese sincretismo de sabores que la hallaca, y es muy conocida la historia de sus orígenes como mezcla que hacían los esclavos de los residuos dejados en el plato por sus señores. Tal vez los múltiples sabores de nuestro plato más tradicional (las multisápidas, según creación idiomática del expresidente Rómulo Betancourt) representen el sabor excelso del umami japonés. Sincretismo racial y cultural, sincretismo de sabores.

Resultado como somos de sucesivas mezclas producto de la conquista primero y de las oleadas de inmigrantes posteriores, ello no solo determinó instituciones, costumbres y diversidad social y cultural, sino que nuestra gastronomía también es el reflejo de esos procesos. Hoy en día, debido al muchas veces involuntario éxodo, somos nosotros los que estamos contribuyendo con la diversidad cultural y gastronómica en otras latitudes, sabores en exilio.

Sin querer compararnos con países desarrollados, hasta hace unas dos décadas Caracas exhibía un mapa gastronómico de cierto interés: había zonas con importante oferta de restaurantes de las principales cocinas del mundo, por decir solo dos ejemplos, La Candelaria y sus múltiples restaurantes y tascas españolas o Sabana Grande y los restauradores especializados en delicias italianas o francesas, aún tailandesas o indias. Actualmente muchos han cerrado o languidecen por la crisis económica continua, en particular los últimos años, amén del sobresalto que la inseguridad ahora exacerbada depara a quienes intentan hacer vida normal de ciudad, sobre todo en nocturnidades gastronómicas, actividad ésta que, no sin buena dosis de amargura, hemos debido suspender o limitar al máximo.

Hoy en día, en modo subsistencia, quedan en La Carlota algunos restaurantes italianos, con nombres de volcanes o de mafiosos, pero la mayoría cerró sus puertas y sus dueños regresaron a sus países de origen, viaje doble en la migración y la tristeza, repetida ida y vuelta al amargo desarraigo.

Ese disgregarse del mapa gastronómico en Caracas va dando lugar a la idea de mapa en ninguna parte; en todo caso, jugando con esa misma imagen, se comienza a dibujar en los países receptores de venezolanos en huida, mapas de nuestra gastronomía, mapas portátiles que se mueven de país a país; en ese sentido, algo positivo ha tenido el éxodo, si se puede decir, queda el conocimiento de nuestra cocina fronteras afuera.

Sabe bien, además, que producto de la crisis y la migración, y ahora de la pandemia, desde hace pocos años han surgido múltiples emprendimientos gastronómicos que funcionan desde los hogares y mediante delivery, una forma de aliviar el desempleo que ha generado el cierre de restaurantes formales.

II. CIUDAD DE NUNCA ACABAR

Segundo plato:

Un fuerte sabor a hormigón, con reminiscencias férreas y acentos intensos a pólvora

Caracas siempre se está haciendo, y siempre también esperamos por una urbe imaginaria. Son 400 años de provisionalidad, de inventarnos, de re-crearnos como ciudad, donde la palabra “antiguo” no tiene lugar en nuestro léxico; mientras tanto, la siempre deseada memoria histórica sigue siendo un lugar vacío, un anhelo, un lugar al que llegar. Más allá de los lógicos cambios en cualquier ciudad, nuestra capital parecería que nunca acaba de asumir un urbanismo coherente, una identidad, una forma más o menos acabada como la mayoría de ciudades del mundo. No nos referimos a ciudades de países desarrollados, desde luego, si no a ciudades con procesos histórico-sociales similares a Venezuela. Sin entrar en mayores análisis, el carácter de país petrolero, con importantes riquezas, está en la base del desarrollo de ciudad siempre en construcción. La “cultura del derrumbe”, que requiere de ingentes recursos para sustituir obras, monumentos y edificaciones, no ha dado lugar al mantenimiento, a la conservación, a la valorización de lo existente, no ha creado memoria; en las neuronas del venezolano no existe un espacio para eso que llamamos memoria histórica. Cada gobierno, durante unas seis décadas, ha privilegiado rehacer mucho de la arquitectura de Caracas para diferenciarse de administraciones anteriores, o, en ausencia de planes urbanísticos integrales, se dejó a los constructores privados la toma de decisiones sobre la arquitectura de la ciudad.

Al lado de edificios monumentales y superautopistas, fue circundando a la ciudad un cinturón de miseria, de pobladores venidos del campo, amén de la inmigración masiva a efectos del llamado de la bonanza petrolera.

Diversos autores han señalado con dejo amargo esta condición y así Aquiles Nazoa hablaba de la “ortopedia de cemento” como el estilo de la Caracas del derroche petrolero, en tanto José Ignacio Cabrujas decía que la ciudad “Es una versión heteróclita del mundo, yuxtapuesta, fragmentada, rota en cada una de sus partes” (Héctor Seijas, compilador. Amada Caracas, 2014). Y claro, a una ciudad así corresponde una nomenclatura similar: la del caos, aunque con códigos compartidos, que es lo mínimo; los visitantes de Caracas llegarán tal vez a entender ese alfabeto en permanente cambio, códigos crípticos para alguien no nacido en esta ciudad de Dios.

La cultura del derrumbe, la arquitectura del reinvento como método y sus íconos: la mezcladora de cemento, el concreto y el hierro. Este rehacer permanente de la ciudad, sin un norte y planificación coherentes, al amparo del dinero fácil, hizo que Caracas pasara de ciudad nueva rica a ciudad depauperada en los últimos dos quinquenios. Unido a ello, que no hay males que vengan solos, la violencia enraizada en la urbe, la delincuencia de cualquier naturaleza, desde la corrupción de cuello muy blanco hasta los barrios-feudos de pranes entronizados, las balaceras como menú diario.

III. CARACAS: SABOR PORTÁTIL

Tercer plato:

Reminiscencias intensas a sabores patrios, con acento aterciopelado a chocolate

“Conviene recordar a veces que se trata de un valle y de unas gentes y de un lugar de paso, que nadie vino a quedarse demasiado…” De nuevo, la magistralidad de José Ignacio Cabrujas hablando sobre Caracas (Historia sentimental del merengue, Letra de J. I. Cabrujas, 1978).

Y es que Caracas está en plena ruta del éxodo que se verificó en busca de El Dorado (además de la huida de los realistas), mito que corona el histórico saqueo que acompañó a la fundación y devenir de la ciudad. Entonces, el pirata Sir Walter Raleigh desvariaba en sus noches soñando con encontrar a Manoa, la ciudad de El Dorado. Posteriormente el historiador Oviedo y Baños reseñó que esa ubicación de Caracas, al centro de la ruta del gran éxodo, daba a Venezuela la condición de país portátil, imagen extraordinaria y fecunda que luego inspiró a varios de nuestros escritores, en particular a Adriano González León con las andanzas de Andrés Barazarte en su odisea política y urbana en la Caracas de finales de los años 60, su ruta de extravío y desencuentro en el laberinto de la urbe (Adriano González León, País Portátil, 1969).

En la época contemporánea, el país y la ciudad capital han sido llevados hacia otros Dorados, entre ellos el petróleo, riqueza nada mítica que, en su momento y hasta su último reciente saqueo, ha estado en la ruta de importantes mezquinos intereses, el apetecido oro negro que ha engordado a ciertas elites.

Hoy en día, S. XXI, Caracas sigue en el centro del éxodo, si no hacia el Dorado, sí hacia otras latitudes. Hoy más que nunca somos un país portátil, una ciudad portátil y… de sabores portátiles.

En un ejercicio imaginario de videncia, si pudiéramos hoy mirar al interior de cientos, miles de hogares venezolanos, observaríamos como en alguna habitación de inminentes migrantes es llenada alguna maleta con avíos para el viaje, probablemente sin retorno. Además de lo predecible en esos equipajes, veríamos que encuentran alojo en ellos algunas delicias que constituyen el gusto del venezolano, sabores preciosos que forman parte de su memoria afectiva, gustos que tal vez remiten a la infancia, nostalgia alojada en las papilas gustativas.

Somos más que una idiosincrasia, que unos valores y una cultura, aún más, somos más que una bandera tricolor, que un himno nacional, somos también, y un también nada secundario, somos esos sabores entrañables que buscamos cargar con nosotros o encontrar donde quiera que la gracia o la desgracia nacional nos deba llevar.

Claro, por fortuna para ellos hay migrantes que se sienten ciudadanos del mundo, que no llevan la nostalgia filosa al abandonar el país, que miran el viaje, tal vez sin regreso, como una oportunidad; una bendición para ellos que aun objeto del desalojo, lo mastican y digieren de otra manera. Imaginamos que son sobre todo los más jóvenes, que solo han conocido la Venezuela del S XXI, la de la devastación y la falta de oportunidades, que no guardan memorias de aquel otro país, imperfecto, sí, pero que ofrecía otras posibilidades de vida, esperanzas de crecimiento, pero sobre todo, de democracia. Imperfecto, pero en el sentir del venezolano, mejorable. Para ellos, entonces, no van estas líneas.

Aquí me refiero a aquel migrante que desde su inicio del viaje, en los polvorientos caminos verdes o sobre las ya desgastadas líneas multicolores del Cruz Diez en el piso del aeropuerto, llevan en su equipaje, en el modesto morral o en la maleta, algunos sabores que les saben a patria. Me refiero a aquellos del “Conmigo la bandera, el CD de Simón Díaz y una harina PAN”, como el otro extremo del sentimiento criollo y la nostalgia, comprensible también, que cada quién es libre en sus razonamientos, sentimientos y emociones al lidiar con su partida no tan libre.

Pero no se puede acarrear, además del equipaje y el montón de pena, con todos los sabores de la propia tierra, así que el migrante debe tomar decisiones sobre ese pedazo de país que lleva en su maleta; en ella van solo algunos sabores icónicos.

Desde remotos tiempos la harina de maíz formó parte de los sabores de los ancestros del venezolano, pero cuando en el siglo XX Polar elaboró la harina PAN, sus creadores tal vez nunca imaginaron que lograrían tal asociación de sabores y texturas con el paladar del venezolano, que nuestra identidad en las papilas tendría la impronta de esa harina. El Toronto y el Ping-Pong, en tanto, ideados en aquella anterior Savoy (ahora Nestlé) deben su magia de redondeces del telúrico cacao venezolano, a un migrante polaco de 19 años (E. Weitz). Hoy en día, tecnología superada, aquellas tolvas de bronce ingeniadas por el polaco para obrar el milagro, son objeto de exhibición en la planta de la empresa.

Son sólo dos referencias al origen industrial y masivo de dos sabores icónicos del venezolano.

Pero la iconografía de sabores en la maleta de un migrante venezolano de este siglo contempla, entre otros, además de esa harina (hoy en día presente en muchos países) y los Toronto, el Diablito (esa sospechosa pasta al parecer non sancta), y las chucherías de nombres anticrisis: Samba, Pirulín y Ping-Pong.

Y en esta reunión portátil de sabores del venezolano brilla en su inevitable ausencia la hallaca o los quesos de mano, guayanés, de trenza, todos vetados al llegar a los aeropuertos receptores, que la administración sanitaria internacional nada tiene que ver con papilas gustativas nostálgicas. Pero la exquisitez se impone, y ya en algunos países se elaboran esos quesos bajo ciertas normativas, la necesaria pasteurización entre otras, nada menos.

IV. CARACAS: SABORES POLARIZADOS

Cuarto plato:

Fuerte sabor a caviar de Beluga, en maridaje con champagne francés y lejanos acentos a lenteja hervida

No hablar de lo que come el caraqueño y cómo accede a ello, es navegar en aguas ilusorias, es evadir un aspecto medular a la situación alimentaria y gustativa del habitante de esta ciudad y de todo el país; como hablamos de nuestra capital, a ella nos referiremos.

Si queremos aterrizar la respuesta a la pregunta que nomina a este escrito, se deben mencionar la caja CLAP y los bodegones, sin eufemismos ni atenuantes. Ambos constituyen los extremos (y como tal, insuficientes al análisis) de los sabores del caraqueño; es que hay una amplia franja de consumo y sabores entre ambos, hay gradaciones que no viene al caso mencionar en este escrito, que solo intentan dibujar los emblemas, los símbolos del consumo y los sabores del habitante de esta ciudad. Naveguemos entonces, no queda más remedio, en esas aguas riesgosas y cercanas a territorios panfletarios; trataremos de mantenernos en el límite.

La caja CLAP es la representación material y objetiva de la toma de decisiones del estado venezolano actual sobre quién, qué, cuándo y cuánto debe comer el venezolano que la recibe; en ese cuadrado de sabores controlados no hay margen para liberalidades, de lo que se trata es de la sobrevivencia, que es mucho decir, y esa es su importancia. Las papilas gustativas de quienes tienen pocos ‒o ningún‒ recurso económico, deben reconciliarse, no hay alternativa, con el diario trasegar de carbohidratos adornados con pequeñas muestras de alguna proteína enlatada. Las harinas y sus deliciosas primas, las también frecuentes lentejas, adobadas a ratos por algunas escasas sardinas.

Las consideraciones sobre la idoneidad de la cantidad, calidad o diversidad de esos alimentos quedan para los especialistas en el tema alimentario, tal como comentamos.

El otro emblema del consumo, al otro extremo, es el bodegón: local comercial que resume todas las liberalidades (y libertades) de sabores posibles en una economía dolarizada. Aquí no hay geopolítica al momento de seleccionar los países proveedores: donde haya una exquisitez van las divisas de quienes las poseen.

Entre ambos extremos del consumo y los sabores, una franja poblacional (aquella que no se haya visto tan desplazada hacia la pobreza) navega adquiriendo de ambos los alimentos y los sabores posibles, a veces aquí, a veces allá.

En el bodegón, en esa organización emblemática del consumo, no son exclusivamente Bolivia, Perú, Turquía o Ecuador los convocados a surtir de alimentos, como sí lo es con la caja CLAP.

Todos los sabores exquisitos se encuentran en el bodegón, dicho sin crítica. Todos los sabores de cualquier origen y presentación, en la cantidad y frecuencia que se desee; aquí la única clave es poder adquirirlos; el padre dólar, aunque de paternidad oficial no reconocida, manda en los bodegones del Este de Caracas o en los, sí, bodegones de Catia o de Petare, que también los hay; es que la realidad es compleja y aparentemente contradictoria; en la realidad

‒real‒ ella tiene la coherencia que dan los papeles verdes.

Hubo un tiempo en Venezuela en que el bodegón era casi de exclusividad de la isla de Margarita como enclave importador de sabores exquisitos, todos libres de impuestos. Entonces cuando se iba a ese ex-paraíso (ahora tan venido a menos con la crisis), al regreso el equipaje traía el queso amarillo “de bola”, las cajas de Nutella y demás chucherías, por mencionar dos ejemplos de la compra en las maletas comunes; cajas de whisky y de vino venían en los equipajes con logos auténticos Louis Vuitton.

Hace dos décadas, la palabra bodegón tenía fuertes asociaciones insulares con Aruba, Curazao o Margarita. De las dos primeras islas diría un economista que los venezolanos contribuimos mucho, durante mucho tiempo, con sus modestos PIB y el empleo con la importante migración que recibíamos; hoy en día ellas expulsan a los venezolanos migrantes, valga la digresión.

V. A PESAR DE TODO, LA PRIMAVERA

Postre y plus-café

En boca un aroma a mango maduro, con toques afrutados de helado de limón dulce y de fondo, un ligero frescor

No importa que suene a cliché, a lugar común: Caracas es una ciudad en eterna primavera. Un clima ni muy cálido ni muy frio, ni lluvioso en exceso ni seco, unos alegres 23 a 27 grados nos acompañan en medio del caos urbano; un sol que en su benevolencia nos sigue fiel en la ruta de eternos exploradores urbanos en una urbe que se nos oculta en esquinas con nombres de animales o de algún desconocido personaje que vivió allí, ahí mismito, a dos cuadras bajo un árbol de acacia, al lado de un abasto.

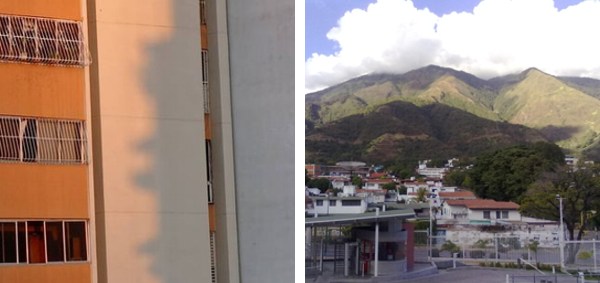

En la tarde madura, una brisa leve baja del Ávila mientras una insólita paleta de magentas, azules y dorados dibujan hacia el oeste el cierre del día; entonces los rayos más verticales del sol doran los edificios, una luz áurea que anuncia la inminencia de la noche.

El Ávila: La piel de la montaña varía con el ánimo del tiempo y los elementos y así, formas y texturas, colores y luces se maridan de mil maneras para ofrendar a la urbe la faz de cada día. Somos afortunados al poder mirarnos en ese nuestro espejo vegetal, para reconocernos o para negarnos como habitantes de esta desquiciada ciudad, nos asomamos a él acechando los signos auspiciosos o los de la alevosía en el devenir de un país que nos afrenta cada día. Con ella, es posible reconciliarse con Caracas.

En la noche oscura, durante las horas mercenarias, el Ávila es un perfil negro sobre la negrura de la noche; cuando hay luna llena se pueden entrever de la montaña sus densos pliegues, como la piel de algún animal arcaico y nocturno que bosteza azules intensos. Si hacemos ejercicio de fantasía, en esas noches claras podemos imaginar al mar que duerme plácido tras nuestro tótem vegetal, y quién sabe si alcancemos a ver el horizonte marino, aquella raya de plata al fondo del paisaje.

Ah, y en los días lluviosos, los tonos oscuros del Ávila nimbado de nubes blancas puede recordarnos a un café expreso coronado de espuma.

Entonces tal vez llegamos a saber a qué nos sabe Caracas.

Imágenes de Jorge Gómez Jiménez

Compartir:

Brava Norma…conjugar tanto sabor en unas cuartillas, solo lo logra una gran chef …y tenia que ser venzolana !

Gracias por esas líneas y sus imágenes…

realmente saboreadas!

Hola Maria Alejandra,gusto en saludarte! Gracias por degustar esas líneas y que te hayan gustado,así como las imágenes.Un abrazo!

Felicitaciones Norma!! Excelente escrito sobre Caracas, sus colores, sus sabores, sus olores, en todas las épocas de su historia y sobre todo la época que estamos viviendo. Un abrazo, suerte, éxitos!!

Yliana recordada,que gusto saber de ti! Mil gracias amiga, por leer y disfrutar la lectura,un gran abrazo,espero sigamos en contacto!

Divina como siempre mi querida Sra Norma gracias por éste paseo sensorial por nuestra querida e inolvidable Caracas!

Gracias mi querido Ronny por tus comentarios.Me alegra mucho que te haya gustado.Un gran abrazo!

Norma: Excepcional relato y composición . Con el, nos llevaste en un hermosisimo viaje de aromas, sabores, olores, recuerdos, añoranzas y vivencias maravillosas, de nuestra Caracas, ya un tanto olvidada.

Felicitaciones, me encanto y lo disfrute mucho, con tu forma de expresión tan nítida y expresiva.

Beatriz, amiga,mil gracias por tus conceptos sobre mi escrito.Me alegra que te haya gustado,un cálido abrazo para ti!

¡Magistral escrito, felicitaciones querida Norma!

Hola querida Silvia,me encanta que lo hayas disfrutado,mil gracias, gran abrazo!

Sra. Socorro, hay mucho conocimiento detrás de ese maravilloso texto. Felicitaciones!!!

Hola Miguel Ángel, muchas gracias por tu apreciación sobre el texto,un abrazo!