—¡Tráigame otra lisa, camarita, que este calor no se aguanta sino a fuerza de cervezas! —le solicitó al mesero de la Donzella, que no se daba abasto para atender a la multitud, que se agolpaba tanto en la barra como en las mesas del local. Desde su inauguración, la cervecería había sido un éxito entre la gente bien de Caracas, que se dejaba ver en el local al caer la tarde, sin importar el día de la semana. Juan Carlos Robles no se eximía de esa moda, y había hecho de la Donzella su segunda casa. Le tout Caracas se daba cita en el glorificado botiquín, y acababa con las existencias etílicas del local como si no hubiese mañana.

—Esta es la última, mi valecito. Estoy haciendo tiempo para agarrar el tranvía a Los Chorros. La que te conté me está esperando en la casa de temperamento que le alquiló el marido, para que pase una temporada mientras él está de viaje por el exterior. Y tú sabes como dice el dicho: “el que va pá Sevilla…”

—“…pierde su silla”, aunque en este caso no es la silla precisamente lo que va a perder, ¿no? —soltó una basta risotada Raimundo Sonar, amigo del alma de Robles y pícaro de cuidado— creo que el último tranvía parte a las 6:00; ¡vas a llegar de noche!

—Eso quiero, en realidad. Que haya oscuridad, que nadie pueda verme. Tú sabes, discreción ante todo. La gente es demasiado chismosa, y no me gustaría que por esta canita al aire me disparen un balazo “al aire” de los pulmones. Estoy demasiado joven para morir, ¿no crees?

—En la emoción también está el gusto, Juan Carlos. Eso de estar encamado con una beldad, sabiendo que de la nada puede entrar en la pieza el cornudo marido, te produce una cosa que llaman adrenalina, que es más potente que cualquier deseo carnal.

—Ah pues, ¿y desde cuándo eres científico?

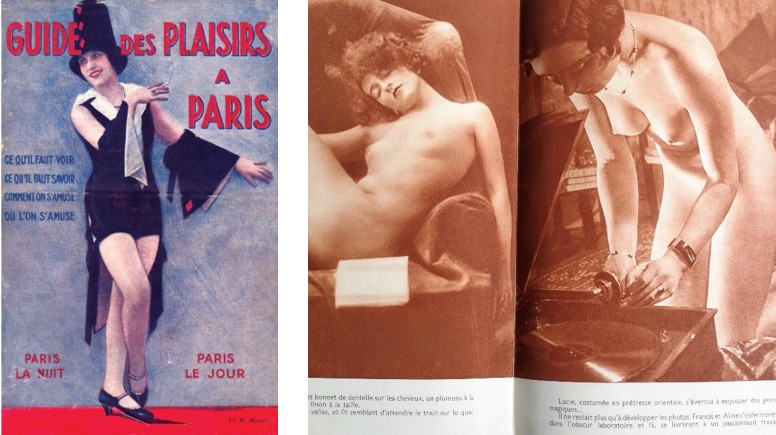

—Eso lo leí en una revista francesa que tiene la Madame de la casa en donde me “atiendo”, para que los clientes se entretengan mientras les llega el turno. Pero qué vas a saber tú de eso, que no necesitas estar pagando. Afortunado es lo que eres, caramba.

—Deberías dejarte de andar haciendo eso, mi vale. Tú sabes las enfermedades que puedes pillar. Además, es para flojos, para tipos que no tienen chance, o para desesperados. Y tú no entras en ninguna de esas categorías, creo.

Juan Carlos apuró el último trago de su jarra de cerveza, dejó unas monedas sobre la mesa, y se despidió.

—Ahora sí que me voy, no me vaya a dejar el tren. Nos vemos a la vuelta.

Salió caminando de la cervecería, algo achispado por las cuatro o cinco lisas que se había empinado, y se fue hacia la estación del tranvía, en la acera norte de la Plaza Bolívar. Allí aguardó un par de minutos junto con otros pasajeros, con los que compartiría el viaje que cruzaría los pueblos de Sabana Grande y Chacao antes de llegar a la bifurcación de Agua de Maíz, sitio en donde la vía electrificada se dividía en dos, hacia las paradas finales del sistema de tranvías: Petare, y su destino, Los Chorros. Allí proseguiría a pie las dos o tres cuadras largas que lo separaban de la casa vacacional en donde lo estaba esperando su conquista clandestina. Se distrajo mirando el paisaje que desfilaba a su lado: al abandonar el extremo este de la ciudad, por La Candelaria, grandes espacios destinados a la siembra de caña, maíz y otros rubros se alternaban con pastizales para ganado.

De tanto en tanto, algunos caseríos dispersos, de paredes de tabla y techos de caña brava, rompían la monotonía de los sembradíos entre los centros más poblados. Poco a poco, la oscuridad comenzaba a arroparlo todo, y ya le fue imposible a Juan Carlos distinguir los lugares por donde estaba pasando. El conductor del tranvía iba anunciando las paradas, y esa era la única indicación que le permitía conocer en dónde se encontraba. El ojo luminoso del vehículo hendía las sombras de la vía, única claridad en la densa oscurana. Mientras tanto, se mantenía sumido en sus pensamientos, dirigidos casi en su totalidad hacia la aventura galante que lo esperaba en unos cuantos minutos. La había trabajado a consciencia, sin apresurarse, sin desbocarse. Con la pericia de un pescador experto, que logra embelesar a su presa hasta el punto en que es ella la que clama por ser capturada.

Tan abstraído estaba, que la llegada a la estación final lo tomó de sorpresa. Era el único pasajero que quedaba a bordo, todos los demás se habían ido bajando en las varias estaciones intermedias del trayecto. Se apeó del vehículo, y notó que las luces del andén estaban rodeadas por una densa niebla, que le daba un aspecto algo fantasmagórico al paraje. Fuera de ese par de potentes focos, cuya eficacia lumínica se veía comprometida por la neblina, la oscuridad reinaba. Para su suerte, Robles era baquiano en ese remoto lugar, pues desde pequeño su familia tenía la costumbre de alternar los períodos de vacaciones entre Los Chorros y Macuto, así que se conocía el abigarrado trazado de calles de la urbanización al dedillo. No le costaría ningún trabajo arribar a su destino, más allá de la vaga inquietud que lo comenzaba a invadir, sugestionado como estaba por el ambiente sombrío por el que le tocó transitar.

Tras caminar unos diez minutos, en soledad absoluta, llegó a la casa: era una gran mansión, de paredes recubiertas de hiedra. En su fachada sobresalía un balcón soportado por dos gruesas columnas, en forma de serpientes enroscadas, que emergían desde el jardincito de entrada. Una luz, parpadeante y amarillenta, que parecía surgir por debajo del balcón, era la única fuente de iluminación. Se dirigió hacia esa luz, se acercó a la puerta, y utilizó la seña que habían acordado previamente: tres golpes seguidos, luego una breve pausa, y a continuación dos más. Aguardó algunos instantes, y sintió unos pasos acercándose al otro lado del umbral, luego un sonido de llaves, y el chirrido apagado de los goznes a medida que el grueso portón iba abriéndose. Una lechuza dejó escuchar su lamento justo cuando la puerta terminó de abrirse, mostrando la silueta de la mujer que lo estaba esperando, iluminada desde atrás por un candil encendido en el recibidor. A pesar de no ser supersticioso, no pudo dejar de estremecerse un poco a causa de ese canto, que la creencia popular asociaba a desgracia inminente.

La mujer le hizo una seña, como para que se apurara, y, sin esperarlo, caminó hacia la escalera que conducía a la planta superior. Estaba descalza, y vestía un camisón que le llegaba casi a los tobillos. Él la siguió escalera arriba y la miró cuando entraba en una habitación al fondo, dejando la puerta abierta. Juan Carlos irrumpió en la pieza; vio el camisón tirado el piso, y sobre la cama la mujer, desnuda, esperándolo. Se lanzó encima de ella, y comenzó a besarla con más furia que pasión.

—¡Desgraciados! Entonces era cierto lo que sospechaba. ¡Pero conmigo no se juega!

Robles volteó hacia donde provenía la voz, y vio parado bajo el dintel de la puerta a a un hombre con un revólver en la mano, apuntándolo hacia ellos.

Lo despertó el sonido de un balazo. Jadeante, con el corazón desbocado, comprendió que había sido un sueño. La misma pesadilla recurrente que comenzó a soñar en su juventud y fue uno de los eventos desencadenantes de las crisis de nervios que se repitieron con mucha frecuencia durante varios años y se intensificaron tanto que lo hicieron llegar a la casa de reposo en donde se encontraba ahora.

El sueño había dejado de perturbarlo durante una larga temporada, pero las sesiones de psicoanálisis a las que se sometía en la institución debieron haberlo reactivado. En esta ocasión había sido muy vívido, y recordaba todos los detalles. Los nombres de Robles y de Sonar no le pertenecían a ninguna persona que conociese o de la que hubiera escuchado antes, así que no tenía la menor idea de su significado. Otra cosa lo preocupaba: una sospecha que iba tomando forma en su mente. Debía salir de la duda, pero para ello necesitaba abandonar su habitación, y en su régimen no estaba contemplado que tuviera acceso libre a las diferentes áreas de la casa. Tenía que esperar que lo viniese a buscar algún enfermero para su paseo diario en el jardín, que ocurría en la tarde.

El día se le hizo muy largo; las horas pasaban con una cadencia desesperante, como si se hubiesen confabulado en su contra. Pero no fue improductivo, después de todo: gracias a la mejoría que iba alcanzando en su estado, tiempo atrás había logrado que le permitieran usar su tablet para navegar por Internet, luego de haberle eliminado el acceso a las redes sociales, y a las páginas que pudiesen representar algún peligro en su condición mental. Era el momento de sacarle provecho a esa concesión. Tenía acceso a Google, y pensó en aprovechar el tiempo averiguando lo que pudiese. En la ventanita de búsqueda escribió el nombre del protagonista de su sueño. Había apenas cuatro páginas de resultados, que examinó con cuidado. Los primeros links lo remitían a las respectivas páginas web de un cirujano plástico, un ingeniero civil, y un planeador de bodas. Nada de eso era de relevancia para él. Pero, en la tercera página, un enlace lo llevó a la reproducción de un artículo de crónica negra publicado en el periódico La Esfera, fechado el 17 de agosto de 1928. En dicho artículo se narraba el horror ocurrido en una casa de temperamento de Los Chorros. Un crimen pasional que involucraba a Juan Carlos Robles, hallado muerto a consecuencia de varios tiros de revólver, en una habitación del primer piso.

Con los datos recogidos en ese artículo, siguió indagando en Internet, y logró descubrir algo inquietante, en un blog que relataba indiscreciones de la picaresca caraqueña del siglo pasado: la dama que acompañaba a Robles cuando fue asesinado, según los chismes que corrieron en la ciudad, se llamaba como su abuela materna.

Por fin llegó el momento que estuvo esperando desde temprano. Bajó dócilmente la escalera, acompañado por el enfermero-guardia; se dirigió hacia la entrada, y corroboró sus sospechas: un par de columnas, que representaban dos culebras enroscadas, sostenían el amplio balcón del piso superior de la antigua mansión, devenida en sanatorio mental. Contempló por un momento la estructura, sobrecogido por la revelación, y reparó en otro detalle que no había notado antes: alrededor del plafón de la lámpara que colgaba del techo bajo el balcón, estaba, en altorrelieve, la figura de una culebra mordiéndose la cola.

Compartir:

Texto muy sabroso.

Magnífico tobogán onírico que nos lleva de la cervecería Donzella a una forma de captura perpetúa.